Яицкое (Уральское) казачье войско, первое упоминание о котором относится к 1591 году (пятьсот яицких казаков участвовали в походе астраханских воевод Ивана Сицкого и Пушкина против Шамхала Тарковского), имеет богатую историю.

Многое пережило войско…

Известно участие яицких казаков в походе воеводы А.И. Сонцова-Засекина 1629 года против крымских татар, в Смоленской войне 1632-1634 годов, в русско-польской войне 1654-1667 годов, в Чигиринских походах, в подавлении башкирских бунтов под Мензелинском в 1680 и 1683 годах, в Крымских походах, в Азовских походах и в ряде кампаний Северной войны (в том числе в Нарвской битве).

Яицкие казаки приняли участие в Хивинском походе 1717 года князя Бековича-Черкасского. Восстание Е.И. Пугачева 1773-1775 годов разделило казаков. Часть яицких казаков поддержала самозваного «ампиратора Петра Третьего», часть осталась верна императрице Екатерине II. Именно участие яицких казаков в пугачевском восстании стало причиной необычного наказания, которым Екатерина II «покарала» и казачье войско, и его столицу, и реку… В 1775 году Екатерина II издала указ о том, что в целях полного предания забвению случившейся смуты Яицкое войско переименовывается в Уральское казачье войско, Яицкий городок в Уральск, река Яик в Урал. Войско же утратило остатки былой автономии.

Уральские казаки в Швейцарском походе 1799 года. Акварель К.Э. Гессе. 1800 год.

В дальнейшем Уральское казачье войско участвовало почти во всех войнах, которые вела Российская Империя. В 1798 году два полка уральцев участвовали в Итальянском и Швейцарском походах А. В. Суворова. В Отечественную войну 1812 года Уральские 3-й и 4-й казачьи полки входили в состав Дунайской армии адмирала П.В. Чичагова, в зарубежных походах 1813-1814 гг. в корпусах генералов Ф.К. Корфа и Д.С. Дохтурова. Уральские казаки участвовали в русско-турецкой войне 1828-1829 годов и подавлении Польского восстания 1830 года. Во время Крымской войны из Уральского казачьего войска были откомандированы два полка. В среднеазиатских походах XIX века уральские казаки были главной кавалерийской силой русской армии.

Во время Первой мировой войны (1914-1918 гг.) Уральское казачье войско выставило 9 конных полков (50 сотен), артиллерийскую батарею, гвардейскую сотню, 9 особых и запасных сотен, 2 команды (всего на 1917 год свыше 13 тысяч человек). За доблесть и отвагу 5378 уральских казаков и офицеров были награждены Георгиевскими крестами и медалями.

Именно с событиями Первой мировой войны связана постройка памятников-часовен в казачьих поселках, которые возводились в память ушедших на войну односельчан.

Обычай строить поклонные кресты и часовни – очень древний. В Европе он возник еще в первом тысячелетии от Рождества Христова. Одно из положений Догмата о почитании Икон, утвержденного Седьмым Вселенским Собором в 787 году, предусматривало установку икон «на путях», т.е. на дорогах. Поставить же икону «в чистом поле» возможно, только защитив её от капризов погоды, для этого и стали строиться защищающие икону постройки-часовни.

Таким образом, часовня – это увеличенный и приспособленный для нахождения на открытой местности киот, сохраняющий святыню. Отсюда и многообразие форм часовен – от столба (столпа) с глубокой нишей для иконы до огромного здания, размером превосходящего иные церкви. Само слово «часовня» происходит от слов «час», «часы». Так называли краткие церковные молитвословия, совершаемые в определенное время дня. Особенностью часов как формы богослужения является то, что читать их может не только священнослужитель, но и мирянин.

В XVIII веке под влиянием европейских традиций в России часовни стали строить как долговременные каменные сооружения. Ставили их в местах нахождения явленных икон, сгоревших или упраздненных церквей, сражений, там, где кто-нибудь был убит молнией или умер от другого рода смерти, но тоже внезапно, без покаяния; их ставили также у околиц, у въездов на мосты, на перекрестках дорог и, наконец, в деревнях, то есть всюду, где считали почему-либо нужным осенить себя крестным знамением. Появилась традиция часовен-памятников. Их строили не только власти, помещики, но и простые крестьяне.

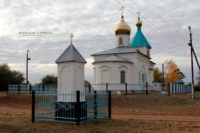

Продолжением этой традиции и стало строительство в 1914-1916 годах памятников-часовен в станице Студеновской, форпостах Сухореченском, Кинделинском, Бородинском, посвящённых казакам-уральцам, участвовавшим в Первой мировой войне.

Построенные в тоже время часовни на форпостах Затонном и Мухрановском, к сожалению, не сохранились. Поэтому можно считать за счастье, что памятники-часовни в нынешних селах Студёное, Сухоречка, Бородинск и Кинделя дошли до наших дней.

В 2010-х гг. силами и средствами казаков часовни были отремонтированы.

Так и стоят они, вновь нарядные, 4 часовни – 4 сестры.

В мае 2020 года приказами инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального значения были включены:

- «Памятник-часовня», 1914-2016 годы (Оренбургская область, Илекский район, с. Сухоречка, ул. Ленинская);

- «Памятник-часовня», 1915 год (Оренбургская область, Илекский район, с. Студёное, ул. Советская, 72);

- «Памятник-часовня», 1916 год (Оренбургская область, Ташлинский район, с. Бородинск, ул. Советская);

- «Памятник-часовня», 1916 год (Оренбургская область, Ташлинский район, с. Кинделя, ул. Бородинская, 1А).

Инициатором и организатором восстановления и ремонта памятников-часовен, а также постановки их на государственную охрану был потомственный оренбургский казак Георгий Владимирович Хисматулин.

При подготовке публикации использованы материалы из актов государственных историко-культурных экспертиз, составленных Ю.А. Григорьевым 7 декабря 2018 года.

Источник: