Полицейские хроники уездного города Орска – новая рубрика на главном интернет-портале Восточного Оренбуржья.

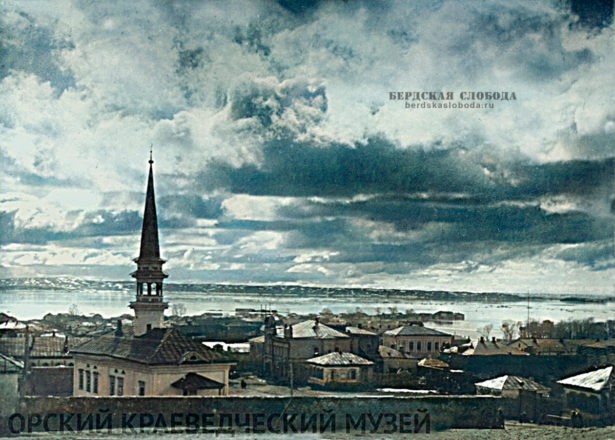

Вид на Орск с Преображенской горы, 1928 год. Фото из фондов Орского краеведческого музея

Цикл публикаций основан на подлинных протоколах Орского уездного полицейского управления, хранящихся в главном архиве региона.

Эти документы, составленные более 120 лет назад, не содержат сведений о невероятных преступлениях, сложных расследованиях и лихих погонях. Как правило, это обычная «бытовуха»… Но в том-то и прелесть: рядовые конфликты, зафиксированные в официальных протоколах, описанные суконным казённым языком, содержат в себе массу бытовых подробностей, характеризующих эпоху и позволяющих лучше понять, в каком мире жили наши предки полтора века назад.

*****

Сегодня мы открываем серию исторических материалов, основанных на подлинных архивных протоколах Орского уездного управления полиции. Эти документы, составленные 120-140 лет назад, не содержат сведений о невероятных преступлениях, сложных расследованиях и лихих погонях. Как правило, это обычная «бытовуха»… Но в том-то и прелесть: рядовые конфликты, зафиксированные в официальных протоколах, описанные суконным казённым языком, содержат в себе массу бытовых подробностей, характеризующих эпоху и позволяющих лучше понять, в каком мире жили наши предки полтора века назад.

Улица Большая (совр. Советская), 1914 год. Фото из фондов Орского краеведческого музея

Итак, начинаем. «Октября 24 дня 1883 года» в полицейское уездное управление города Орска зашёл башкир по имени Зиянгул Каскынов. Он сообщил дежурному писарю, что у него, бедного старика, украдена 10-летняя дочь. Девочку взял в жёны другой старик — богатый. На ней против закона женился, а отца (своего тестя, получается) избил и прогнал с порога… Писарь с его слов составил жалобу на имя «Его Высокоблагородия господина пристава 2-го стана Орскаго уезда», и завертелась машина.

Но прежде, чем переходить к самой детективной истории, давайте разберёмся, что представлял собой Орск в 1883 году.

Это был тихий, пыльный уездный городок. Согласно данным переписи (перепись проводилась чуть позже, в 1895, но вряд ли картина сильно изменилась за 12 лет), здесь жило 12880 человек: 116 дворян, 25 «лиц духовного звания» (священников, диаконов, мулл), 102 купца, 2110 военных, 7965 мещан, 2474 крестьянина, 88 представителей иных сословий. Казаков было, конечно, много, но они приписывались не к городу, а к станицам. Имелось здесь 26 мелких предприятий — просообдирня, несколько мельниц, скотобойня, 4 салотопенных и 1 кожевенный завод. Из «социалки» — больница на 24 койки, 4-летнее мужское и 3-летнее женское училища. Для развлечения — пара ресторанов для «чистой» публики, несколько питейных для народа попроще да два «заведения» — иначе говоря, борделя.

Весь Орск умещался в границах Старого города — Ташкентская слобода, где формировались купеческие караваны на восток; Кузнечная слободка у Урала, где дымили кузницы; Татарская слобода у соборной мечети; Мордовский вал у базара — там компактно жили представители этого народа; Немецкая улица — нынешняя Поля Лафарга, там обитали иностранцы; Форштадт — пригород, где селились отставные солдаты…

Празднование 100-летия победы в Отечественной войне. Парад в Орске. 1912 год. Фото из фондов Орского краеведческого музея

А ещё этот крохотный городок был центром огромного уезда. Представьте себе: к Орску относилось село Жёлтое — сейчас это Саракташский район. И посёлок Янгельский — сейчас это пригород Магнитогорска. А ещё к Орскому уезду была приписана значительная часть нынешней Башкирии — со множеством сёл и деревень, разбросанных по Уральским горам.

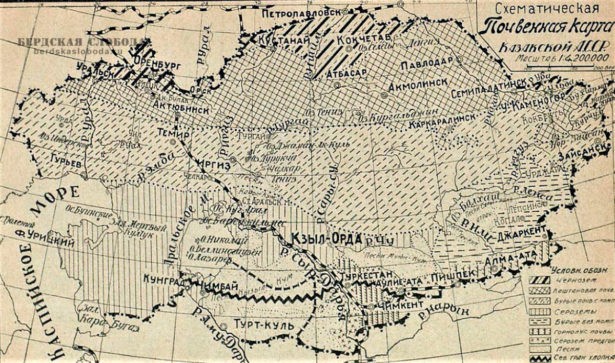

Карта Орского уезда по состоянию на конец XIX века

Из такой-то деревушки — деревни Гадильбаево 1-й Бурзянской волости (сейчас её нет, а место, где она располагалась, находится в Башкирии — между Салаватом и Сибаем) — и прибыл в Орск Зиянгул Каскынов.

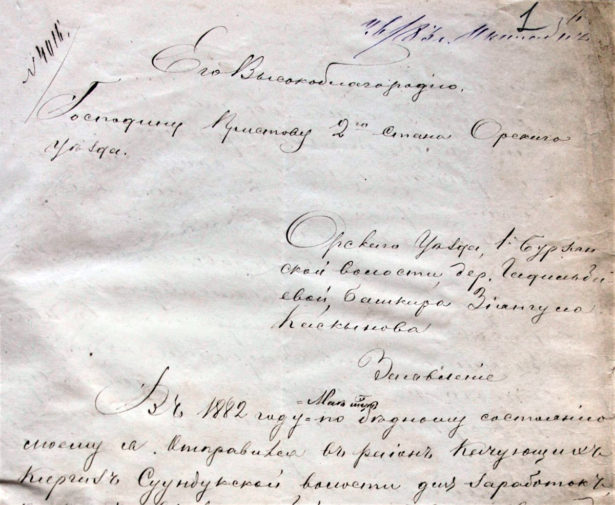

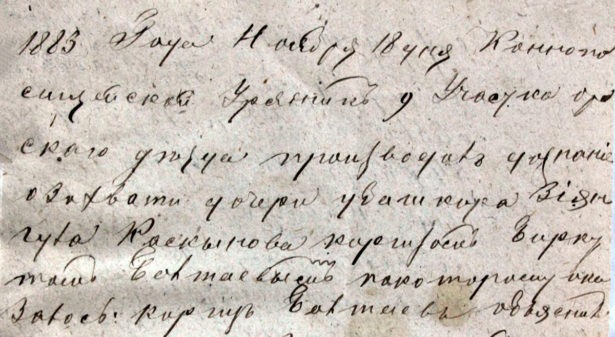

Первый лист заявления, написанного со слов потерпевшего 139 лет назад

В 1882 году, июле месяце, по бедному состоянию моему, я отправился в район кочующих киргиз Суундукской волости для заработков, причём взял с собой единственную свою родную дочь десяти лет Бадринесу…

Тут нужно снова сделать паузу. «Кочующие киргизы» — это казахи. Сами термины «казах», «Казахстан» стали официально применяться только в 1936 году. До этого казахов называли «киргиз-кайсаками» (в отличие от «кара-киргизов», то есть «чёрных киргизов» — жителей нынешнего Киргизстана), или вот кочующими киргизами.

Дореволюционная карта, на которой казахи, кочующие в окрестностях Актюбинска, называются «киргизы Оренбургскаго ведомства»

В 1920 году по распоряжению Ленина на территории нынешнего Казахстана была создана Автономная Киргизская Социалистическая Советская Республика (со столицей в Оренбурге, кстати); в 1925 она была переименована в Казакскую АССР, и только в 1936 стала Казахской…

Карта Киргизской республики со столицей в Оренбурге

Так вот: бедный башкир Зиянгул поехал к казахам на сезонные заработки, с собой 10-летнюю дочку прихватил. Читаем дальше.

Прибыли в аул Суундукской волости, близ мельницы станицы Кваркенской, и остановились у киргиза Беркута Балтаева… Она [дочь] была нездорова, почему он просил оставить мою дочь у него в услужении, на что я был согласен, и договорились между собою, что за проживание моей дочери в услужениях у Балтаева получить с последнего в год 35 руб. серебром.

Что ж, понятно. Девочка заболела, обратный путь в родную деревню (а от Кваркено до села Старосубхангулово, нынешнего райцентра Бурзянского района, около 400 километров, да на лошади, да под осенними ветрами, да по бездорожью) могла и не перенести. Вот и осталась на месте: в себя придёт, поправится, а зимой будет помогать по хозяйству, ещё и денег подзаработает. А на следующий год отец снова приедет и заберет её… И 35 рублей серебром заодно — неплохие, кстати, деньги по тем временам. Но, когда через год Зиянгул снова приехал к богатому Беркуту, возник конфликт.

Киргиз Балтаев не только заработанной моей дочерью платы, но и её самою мне не отдал, возражая тем, что я будто бы выдал её замуж за него же, Балтаева. Но, как я ещё в здравом уме и твёрдой памяти, очень хорошо знаю, что самый брак, как несовершеннолетней, не может быть совершён никаким муллой… При требовании дочери моей он, Балтаев, нанёс мне жестокие побои и выгнал меня из своего дома.

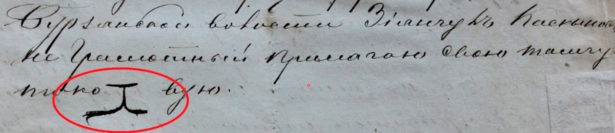

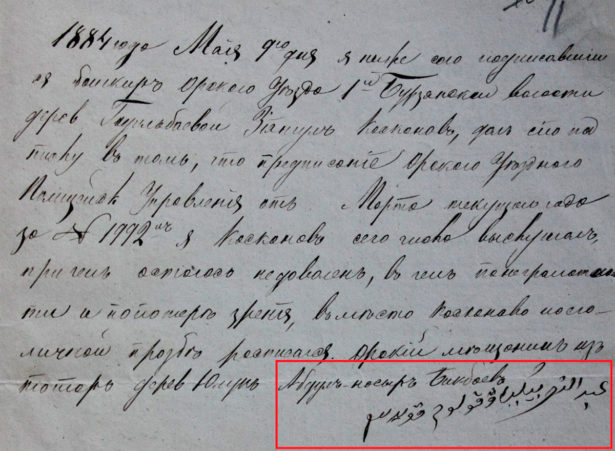

Далее потерпевший Каскынов требовал «взыскать следуемую за услужение плату», «дочь от него отобрать и мне возвратить», а дело о побоях «разследовать в уголовном порядке». Будучи неграмотным, башкир Каскынов не смог подписать своего заявления, и заверил его принятым тогда образом: «прилагаю свою тамгу таковую».

Тамга — это родовой знак, который использовали представители южных народов. Читать-писать они не умели, но значок нарисовать могли — тамгой они помечали свой скот, тамгу наносили на столбы, обозначающие границы их владений, тамгой при необходимости и подписывались под официальными документами.

Вот, собственно, тамга Каскынова:

Вот этой закорючкой Каскынов и его родичи помечали своё родовое имущество

Что ж, дело серьёзное: 10-летнюю девчонку у отца похитили, за старика замуж выдали! И что за мулла, действительно, взял на себя такую ответственность (а муллы, равно как и христианские священники, официально заключали браки, исполняя в империи функции нынешних ЗАГСов)? Следовало в этом разобраться. Поэтому пристав распорядился:

«Уряднику 4 участка предписываю разыскать киргиза Балтаева и произвести дознание».

В окрестности Кваркенской казачьей станицы выехал конно-полицейский урядник (полицейская стража, следившая за порядком в уездах, была пешей и конной; урядник — это звание вроде нынешнего прапорщика: руководит рядовыми стражниками, но подчиняется офицерам).

Фрагмент рапорта урядника (писал, очевидно, малограмотный человек, к тому же на коленке; разобрать, что написано трудно, но видно, что ошибок много)

Он отыскал место, где кочевал Балтаев со своим семейством, и выяснил, что ответчик смотрит на дело совершенно иначе, чем истец.

Киргиз Беркут Балтаев против заявления башкира Каскынова объяснил, что он, Каскынов, дочь свою Бадринесу добровольно просватал и отдал за 10-летнего сына его Ибрагима, и получил уже за это калыма: лошадь (чалого мерина в 60 р.), корову с телёнком (в 35 р.), два барана (в 10 р.), три халата (в 12 р.), два фунта чаю (в 2 р. 80 к.), два фунта сахару (в 70 к.), 16 аршин французского ситцу (в 4 р.).

То, что размер калыма был заранее оговорён и в полной мере получен отцом девочки, подтвердили четыре свидетеля — соседи Балтаева.

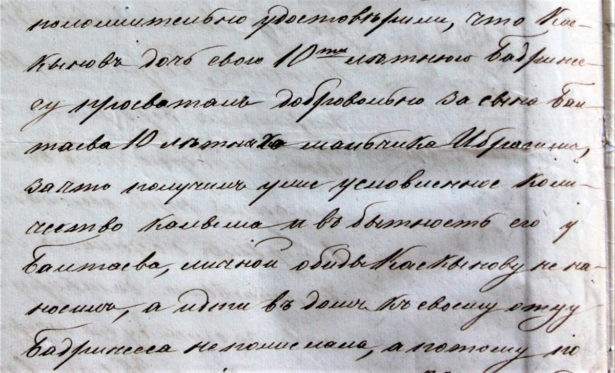

А это документ, составленный на основании рапорта урядника полицейским писарем: «…просватал добровольно за сына Балтаева, за что получил уже условленное количество калыма…»

Ну, хорошо, не украли дочь, а сам отец её продал; но как быть с тем, что она совсем ещё ребенок? На это Балтаеву тоже было, что ответить: мол, девчонку он сыну в жёны выбрал, так сказать, на вырост: «брак их детей не совершён, как несовершеннолетних». Вот подрастут — и отец позовёт муллу, сыграет свадьбу…

Никаких побоев, заявил ответчик, он не наносил, а на требование вернуть дочь отцу — что ж, готов и вернуть, но при одном условии.

…Добавил, что, если Каскынов возвратит взятый калым, то Балтаев возвратит и дочь его Бадринесу.

Но последние сомнения в том, что там произошло на самом деле, развеяла сама невеста:

Девочка Бадринеса идти к отцу своему отказалась.

В общем, урядник, составив протокол и скрепив его тамгами свидетелей, вернулся в Орск, где пристав вынес официальное определение:

Заявление башкира Каскынова на киргиза Балтаева как неосновательное оставить без последствий, о чём и объявить ему с тем, что, если он считает себя обиженным, то может обратиться в подлежащее судебное место с ясными доказательствами. Дознание по сему делу почислить конченым и своевременно сдать в архив.

А тут за башкира Каскынова (или Касканова, фамилия на разных листах написана по-разному, видимо, такие формальности полицейских чиновников мало беспокоили) расписался — арабской вязью, не тамгой — грамотный «мещанин из татар Абдул-насыр Бикбаев». Он заверил, что Каскынов расследованием «остался недоволен»

В итоге дело — два десятка пожелтевших листков, исписанных пером, — отправились в полицейский архив, а со временем перекочевали в государственный архив Оренбургской области, где и хранятся по сей день. Среди других дел, которые довелось расследовать полицейским Орского уезда полтора века назад. И мы с вами ещё заглянем на этот стеллаж: следите за новыми материалами в нашей рубрике «Полицейские хроники уездного города Орска».

За помощь в подготовке материала автор благодарит директора Объединённого государственного архива Оренбургской области Константина Ерофеева, начальнику отдела использования и публикации документов ОГАОО Ксению Попову и директора Орского краеведческого музея Галину Белову.

Автор: Павел Лещенко

Источник: