Здесь очень долго было пустое место. Город подбирался сюда постепенно. К началу 1870-х с севера его ограничивали Кузнечные ряды, а с северо-востока — тракт, на карте обозначавший разве что направление: «Въ Уфу» (примерно здесь сейчас проходит улица Терешковой). С юго-запада на юго-восток, этакой подковой — кладбища: еврейское, магометанское, христианское, а также женский монастырь. С запада подпирали одноэтажные домишки.

И вот безымянное пространство на восточной оконечности разрастающегося Оренбурга оказалось городской площадью — сперва безымянной, потом Сенной и Дровяной, а к моменту, когда на самой высокой ее точке (да и всего города) началось это строительство, площадь уже несколько десятилетий называлась Конно-Сенной.

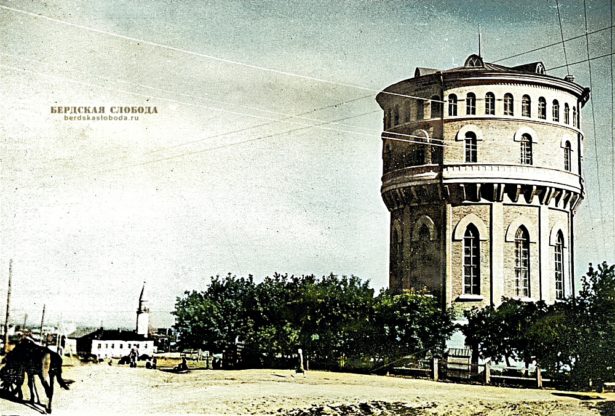

Оренбург после окончания Первой мировой и Гражданской разрастался численно, во многом за счет беженцев. Советская власть предпринимала первые заметные шаги по новой застройке города. Без централизованной подачи воды в новые районы, да и в старые, было не обойтись. И горисполком вынес решение: возвести водонапорную башню. Тогда долго не откладывали: в том же 1927 году строительство началось. До начала эксплуатации 28-метрового здания, ставшего одной из главных достопримечательностей Оренбурга, памятником его архитектуры и объектом культурного наследия регионального значения, прошло менее двух лет.

* * *

Архитектор башни Иван Васильевич Рянгин (1895 — 1940) — фигура для Оренбурга очень значимая.

Окончил в 1917-м архитектурное отделение Всероссийской Академии художеств в Петрограде, еще студентом академии работал на строительстве Дворца искусств. В 1918 был направлен в Оренбург, где работал в службе пути железной дороги и «Горсельстрое». И, видно, неплохо работал, поскольку уже в 1923 году стал губернским архитектором, а в 1926-м — главным инженером губисполкома, ответственным за все строительные дела.

По его проекту шла застройка Красного городка, распланировка Сырейной площади происходит тоже на основе его проекта. Надо сказать, что в 1926 году Рянгин вообще составил с перспективой его будущего расширения — знающие люди говорят, что это был очень неплохой план. Ну да в нашей стране после двадцатых много чего шло не по заранее намеченным планам, что во многом, между прочим, и слава богу…

Неудивительно, что доверие к автору одного из первых памятников Ленину в СССР было очень высоким. Иван Рянгин, помимо всего прочего, стал в Оренбурге автором проектов нескольких промышленных зданий, в том числе электростанции «Красный Маяк» (1932 год). Написал статьи «Оренбург будущего», «Сакмарская гидроэлектрическая станция» и ряд других.

В начале тридцатых он уже работал в Ленинграде, где опять же стал знаменит: он изобрел (и, похоже, еще в Оренбурге) систему «тахитектон» («шагающий строитель» в переводе с латыни), по которой (совместно с архитектором С. Перком) было построено несколько зданий в городе на Неве, когда было необходимо дать квартиры рабочим завода «Электроаппарат». Первое из них появилось в 1932 году на Крестовском проезде, 11. Теперь эта трехэтажка является утраченным памятником архитектуры: оно, единственный сохранившийся памятник системы «тахитектон», окончательно пришло в упадок и было снесено в 2007-м.

Этот дом был построен по конструктивной строечно-балочной системе и представлял собой блокированный коттедж, каждая квартира которого располагалась на двух уровнях и имела отдельный вход. По этому проекту предполагалось создать целый подвижной завод, который, перемещаясь, возводил бы протяженный жилой дом из пенобетонных блоков. Уже было возведено 12 корпусов, но…

Что случилось в сороковом, когда Рянгина не стало, нам неизвестно. Может быть, остались какие-то следы в петербургских архивах…

Кстати, у Ивана Васильевича была старшая сестра Серафима, художник, одно время преподававшая в студии С.М. Карпова в Оренбурге. Она стала заслуженным деятелем искусств РСФСР, ее картины есть в Третьяковке.

* * *

Но вернемся к нашей Водонапорной башне (она безусловно заслужила прописную букву в имени). Построена она в самом что ни на есть классическом стиле. Хотя «тахитектоны», будучи всего несколькими годами младше — это уже классический конструктивизм (темпы, которыми сменялись тогда архитектурные эпохи, просто поразительные!). И служила «классическая» башня (при объеме 80 тысяч ведер — без малого миллион литров), новым, социалистическим целям. После пуска городского фильтра для очистки питьевой воды и сооружения насосной станции, которая обеспечила город питьевой водой, в крае, по сути, и началась индустриализация.

Чего уж там говорить: современные рянгины архитектурными формами при строительстве такого рода сооружений особо не заморачиваются. Доведись строить нечто подобное в наше время — прагматизм с практицизмомом вышли бы на передний край. Цилиндр и цилиндр, а то и вовсе параллелепипед: главное, чтобы башня воду качала! К чему изящный силуэт, высокие стрельчатые окна в нижней ее части, чья форма и взаиморасположение как бы облегчают конструкцию здания? Зачем этот нарядный вид, который придает постройке контрастное сочетание красного кирпича и охристой штукатурки декоративных элементов?

Впрочем, возможно, я перегибаю палку, за последнее десятилетие голая утилитарность пошла на убыль, архитекторы вновь вспомнили, что существует и такая штука как красота.

* * *

Кладбища неподалеку от Башни со временем переходили в разряд недействующих, а потом и застраивались, сама она окружалась одноэтажными постройками местных жителей. До 1939 года позади башни располагалась полуразрушенная каменная мельница, но того раньше Конно-Сенная площадь ужалась до крайнего предела и вообще сошла на нет. В шестидесятых годах прошлого века Башня перестала использоваться по назначению из-за массового строительства в районе многоэтажных зданий, Челябинская улица застроилась пятиэтажками и превратилась в проспект Победы.

Сооружение Рянгина оказалось на перекрестье сразу трех улиц, но адрес получила, естественно, один — пр. Победы, д. 14/1, под которым и останется, наверное, теперь уже навсегда.

Интересно, что перекресток у Водонапорной башни считается одним из аномальных мест Оренбурга. Это один из самых опасных перекрестков города. Здесь неизменно бьются машины и «прыгают» под колеса пешеходы, хотя и светофор вроде на месте, и разделение транспортных потоков нормальное. Старожилы считают (они всегда что-нибудь да считают), что тут не обошлось без проделок духа истории. В начале прошлого века близ водонапорной башни располагались магазины и лавки с хозтоварами, где всегда было столпотворение. Вот поэтому и в наши дни все повторяется…

На самом деле, думается, это что-то вроде сказания, без которого не обходится мало-мальски уважающая себя городская достопримечательность. Перекресток — он перекресток и есть. Хотя пробитый уже в наши дни выход на улицу Маршала Жукова действительно таит в себе опасность, ведь дорога проходит в метре от Башни. С проспектом Победы — то же самое. Машины проносятся буквально впритык.

Это само по себе безобразие. Постоянная вибрация от тяжеловесного транспорта не может не разрушать фундамент Башни, не говоря уже о постоянном риске «прямого контакта» со зданием в случае аварии. И так движение было организовано (а вернее — совсем не организовано!) из года в год. В довершение всего на расстоянии того же метра с двух сторон от памятника архитектуры, охраняемого государством, торчат две опоры, два чугунных столба, в качестве украшения годящиеся здесь в последнюю очередь.

Автор: Дмитрий Урабнович

Источник: “Оренбургская неделя”, № 31 31 июля 2013 г.