Каждый раз, приезжая в Оренбург, с интересом рассматриваю охранные таблички, развешенные на фасадах многих исторических зданий. Казалось бы, они подготовлены компетентными органами, поэтому все тексты, размещенные на них, должны быть выверены, и не должны содержать непроверенную и неточную информацию. Но на практике – это не так. Информационное наполнение табличек выглядит весьма скудным, однобоким и не выдерживает никакой критики. Да и их состояние вызывает много нареканий.

Охранная табличка, размещенная на Здании банка Общества взаимного кредита. 1900-е годы. Снимок: июль 2021 года.

Содержание

Вводная часть

Прогуливаясь по улицам города, невольно обращаешь внимание на многообразие охранных табличек, которые стали неотъемлемой частью городского пейзажа. Из общего стиля выделяются ранние виды, сделанные как на “золотом”, так и “серебряном” фоне. Некоторые из них малоинформативны.

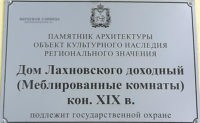

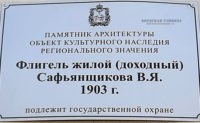

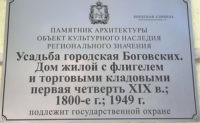

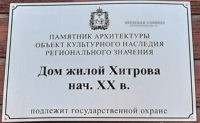

|  |  |  |

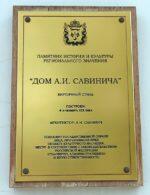

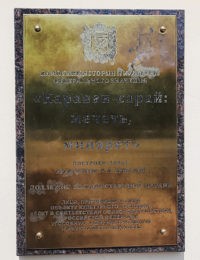

Примеры “ранних” охранных табличек, размещенных на зданиях, расположенных по адресам (слева на право): ул. Правды, 10, ул. Советская, 16, ул. Кирова, 23 и пер. Каширина, 29.

Кроме того в городе есть несколько типов “новых” табличек, как книжной, так и альбомной ориентации, выполненных на металлической основе, где “черным” по “золоту”, а иногда просто на темном фоне дается информация об охраняемом объекте.

|  |  |  |

Охранные таблички Оренбурга. Снимки июль 2021 и июнь 2022 года

На табличках, как правило, размещены следующие элементы:

- Цветной или черно-белый герб Оренбургской области;

- Федеральное или региональное значение охраняемого объекта;

- Название памятника, стиль (относится к заданиям), год постройки (открытия) и архитектор (если известно);

- Краткая история охраняемого объекта;

- Регистрационный номер памятника (не всегда). В зависимости от наличия или отсутствия регистрационного номера или QR-кода, охранный текст с “Охраняется государством”, меняется на “Подлежит государственной охране”;

- QR-код (не всегда).

Хочется обратить отдельное внимание на пункт о государственной охране. Создается впечатление, что некоторые памятники, которые государство должно в теории охранять, в настоящее время как бы и не охраняются.

Городская усадьба А.А.Сазонова. Постройка 1904-1905 гг, эклектика, Объект культурного наследия. Улица Чичерина, 69. Фото 2022 года.

Как правило, на расселенных зданиях, окна которых забиты фанерой, висят красные таблички, извещающие:

| Внимание! Данный дом является объектом культурного наследия, находится под охраной. Проникновение и разрушение ведет к уголовной ответственности, в соответствии с действующим законодательством РФ. |

Большинство же зданий вообще не имеют охранных табличек…

Качество выполнения

Безусловно, новые таблички выглядят очень эффектно. Горящее на солнце “золото”, сразу же привлекает внимание гуляющих. Однако, со временем “парадность” “охранных грамот” культурного наследия приходит в негодность. И причин здесь несколько:

Влияние климата

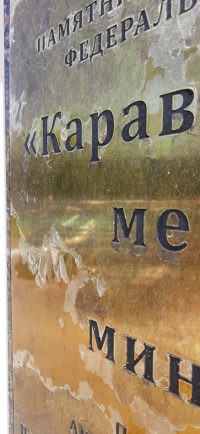

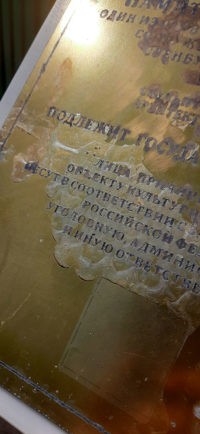

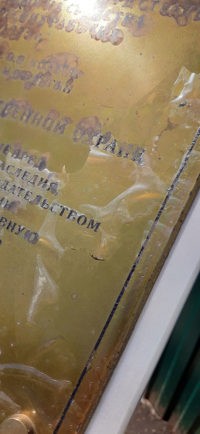

Ниже приведены снимки охранных табличек пострадавших от воздействия климата: трех табличек, размещенных на Караван-Сарае (Парковый просп. 6/1), Лечебнице Красного Креста (ул. Кирова, 48 / ул. 8 Марта, 39) и памятника “маленького Ленина” в Ленинском сквере.

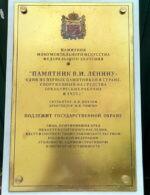

Первый архитектурный ансамбль является памятником истории и культуры федерального значения и “подлежит охране государством”, второй объектом культурного регионального значения и “охраняется государством”. Памятник В.И. Ленина является памятником монументального искусства Федерального значения.

|  |  |

|  |

В верхнем ряду: состояние охранной таблички Караван-Сарая (слева направо) с 2021 по 2023 годах. В нижнем ряду: состояние охранных табличек на здании Лечебницы Красного Креста (2022 год) и памятника В.И. Ленина (2023 год).

Фотографии охранной таблички Караван-Сарая, сделанные в период с 2021 по 2023 го, хорошо иллюстрируют пример окисления поверхности от погодной изменчивости. Сразу бросается в глаза, что охранная табличка покрыта каким-то защитным слоем, который под воздействием солнца и колебаний температуры пришел в негодность.

|  |  |

Состояние охранной таблички Караван-Сарая в 2023 году

|  |  |

Состояние охранной таблички памятника В.И. Ленину в Ленинском сквере в 2023 году

Фотографии охранной таблички Караван-Сарая, сделанные в период с 2021 по 2023 го, хорошо иллюстрируют пример окисления поверхности от погодной изменчивости. А на снимках таблички памятника В.И. Ленину в Ленинском сквере, сделанных в 2023 году, хорошо заметны “карманы”, образованные в “защитном слое”. В них то и попадает вода, вызывая окисление металлического слоя.

Допускаю, что при изготовлении охранного сертификата были нарушены какие-то технологии, но скорее всего таблички вообще не проходили тестирование на взаимодействие. И со временем перепады температуры и осадки сделали свое дело.

Но теряют таблички свой вид не только из-за плохой погоды…

Вандалы

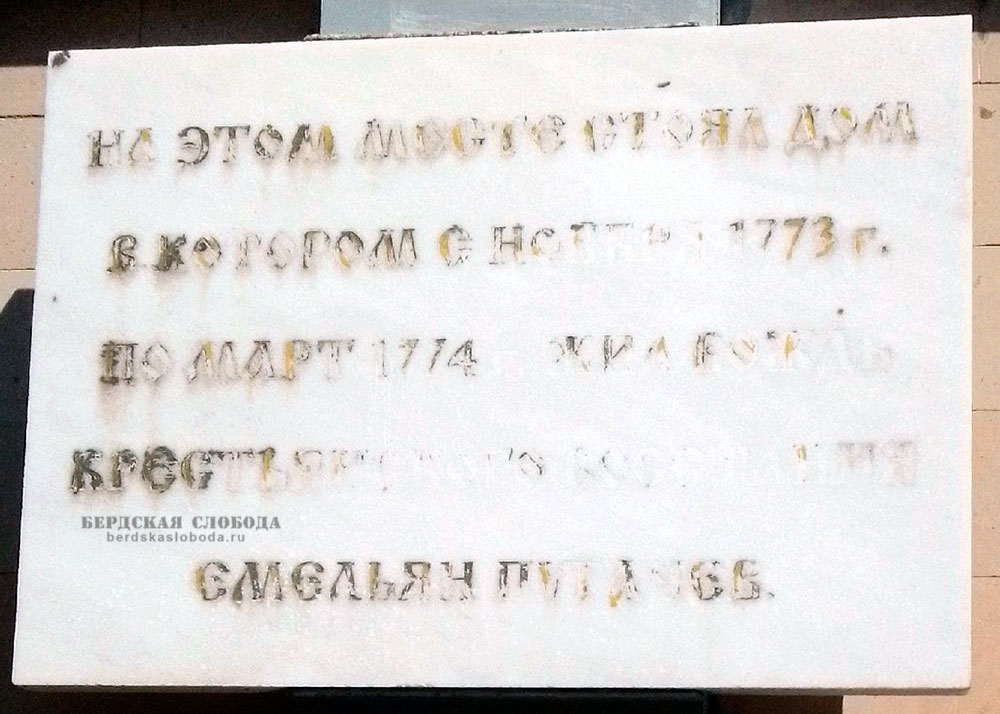

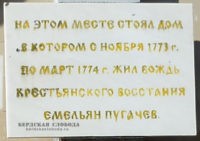

В Оренбургских Бердах, есть Памятное место, где во время Крестьянской войны в 1773 году находились “золотые палаты” Емельяна Пугачева.

В Оренбургских Бердах, есть Памятное место, где во время Крестьянской войны в 1773 году находились “золотые палаты” Емельяна Пугачева.

Согласно Постановления Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624

«О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», памятник «Памятное место, где в 1773 году находилась ставка руководителя Крестьянской войны Емельяна Пугачева»

принят под охрану в качестве памятника государственного значения и отнесен к памятникам искусства.

Позже Памятное место помимо мемориальной доски обзавелось архитектурной композицией. Потребовалось еще почти полтора десятилетия, прежде чем здесь в 2013 году, на основании Приказа Министерства культуры Российской Федерации № 368 от 24 апреля 2012 г., появилась “охранная грамота”.

Состояние Памятного места, где во время Крестьянской войны в 1773 году находились “золотые палаты” Емельяна Пугачева за пару месяцев до того, как здесь была размещена охранная табличка. Конец мая 2013 года.

На снимках, имеющихся в архиве автора, сделанных в разные годы, видно, что за время прошедшее с момента установки охранной таблички, она практически не пострадала от оренбургского климата, но на нее обратили внимание местные малолетние вандалы.

|  |

Состояние охранной таблички Памятного места, где находились “Золотые палаты” Е. Пугачева, Оренбург, Берды в июне 2017 года (слева) и в июне 2019 года (справа).

Следующие кадры, сделанные в июле 2021 года, показывают состояние охранной таблички в частности, и памятного места в целом. Если приглядеться к снимкам, можно заметить, что на состояние таблички также начала влиять и погода. И в таком виде памятник стоит уже несколько лет.

|  |  |

“Памятное место, где в 1773 году находилась ставка руководителя Крестьянской войны Емельяна Пугачева”, Оренбург, Берды, июль 2021 года

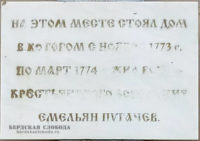

Отдельно стоит остановиться на состоянии мемориальной доски. Несмотря на то, что охранная табличка у Памятного места появилась в 2013 году, мраморная мемориальная доска была установлена на рубеже 2010–2011 годов. Именно тогда в Бердах были обновлены мемориальные доски на памятных местах: этом и месте, где находился дом казачки Бунтовой, с которой беседовал А.С. Пушкин.

|  |

|  |

Мемориальная доска на Памятном месте, Оренбург, Берды, слева направо, верхний ряд: декабрь 2012 и август 2013, нижний ряд: июнь 2017 и июль 2021 гг

Непонятно, кому взбрело в голову писать краской на мраморной доске? И если в 2012 году мемориальная табличка выглядела более или менее приемлемо, то 2013 году, когда устанавливалась охранная табличка федерального значения, мемориальная доска выглядела уже непрезентабельно. И это никого не смутило.

Правда, на рубеже 2016-2017 годов была предпринята попытка восстановить текст, но уже к середине 2021 года состояние мемориальной доски было такое же, как и в августе 2013 года.

А вот так выглядела эта мемориальная доска 2 сентября 2023 года, в день проведения второго фестиваля “Бердская слобода”. Именно у этого памятного места начинались экскурсии по бывшей казачьей станице…

Мемориальная доска на Памятном месте, Оренбург, Берды, 2 сентября 2023 года

Старая пушка, которая часто используется не по назначению, май 2013 год.

Получается, памятник федерального значения, имеет охранный знак, но за его состоянием никто не следит. И в чем тогда заключается охрана? Например, автору этих строк неоднократно приходилось вытаскивать мусор из ствола орудия: кожуру банана, упаковку от мороженного, смятые пачки от сигарет…

Информационное содержание

При чтении табличек, украшающих городские здании, складывается впечатление, что их тексты подготовлены людьми, мало знакомыми с историей города, его архитектурой и собственно с тем, что они охраняют. Попытаемся собрать воедино вопросы, возникающие при их чтении.

Однобокость, неполнота и неточность информации

Рассмотрим несколько примеров городских памятников, где на охранных табличках содержится информация, не отражающая историческое значение охраняемых зданий.

Здание 2-го кадетского корпуса (“Гагаринская летка”), ул. Советская 1.

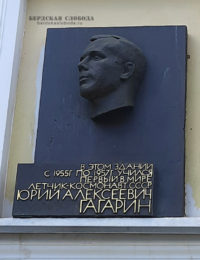

|  |

Охранная табличка и барельеф Ю.А. Гагарина на здании Оренбургского летного училища, июнь 2022 года

Охранная табличка, расположенная на “Гагаринской летке” гласит, что это:

“Здание Оренбургского Высшего авиационного училища, в котором в 1955-1957 гг. учился первый в мире летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин”.

Классицизм. Дата постройки 1871-1874 гг.

Идем от противного. Представим, что мы туристы или “жертвы ЕГЭ”, совершенно не знакомые с историей Оренбурга. По логике, подобные таблички могли бы помочь устранить пробелы в знаниях. А что? Это же памятник федерального значения, поэтому охранная табличка не может и не должна содержать неверную информацию!

При прочтении таблички складывается впечатление, что это пятиэтажное здание с храмом (!) построили во второй половине XIX века специально для летного училища. А как же военная прогимназия, ставшая впоследствии 2-м кадетским корпусом? Ведь в этом здании более 40 лет обучались мальчишки, ставшие офицерским кадрами царской армии. Здание еще уникально тем, что это первая “высотка” Оренбурга.

И лишь в конце 20-х годов XX века в Оренбурге появилась “Третья военная школа летчиков и летчиков-наблюдателей имени К.Е. Ворошилова”.

Могу предположить, что если бы “в те годы” специально строили здание для “летки”, то оно было бы спроектировано и построено не в стиле классицизма, а скорее всего в стиле какого-нибудь “конструктивизма” или “сталинского ампира”.

Не будем принижать значение Ю.А. Гагарина для Оренбурга. Но на этом здании уже есть его барельеф, и в городе, несколько лет назад, был открыт его музей-квартира. Но как-то некрасиво “выкидывать” более 40 лет “долеточной” истории здания, не указав целей, для которых оно изначально было построено.

Теперь повернемся на 180 градусов. Перед нами бывший…

Генерал-губернаторский дом (ул. Советская 2)

Охранная табличка, размещенная на его фасаде гласит, что это “Дом, в котором в 1920-1924 гг находился Киргизский Центральный исполнительный комитет – первое правительство Казахской ССР”. Построено оно в 1840 году по проекту архитектора Г. Гопиуса в стиле классицизма.

Охранная табличка, размещенная на его фасаде гласит, что это “Дом, в котором в 1920-1924 гг находился Киргизский Центральный исполнительный комитет – первое правительство Казахской ССР”. Построено оно в 1840 году по проекту архитектора Г. Гопиуса в стиле классицизма.

Получается, что здание, построенное без малого два века назад вошло в историю города только тем, что здесь несколько лет находился Киргизский ЦИК?

Давайте разбираться. Известно, что вскоре после закладки Оренбурга в 1743 году при губернаторе И.И. Неплюеве на берегу Урала были возведены каменные строения — губернская канцелярия и губернаторский дом. Оренбургский историк П.И. Рычков в 1755 году написал о здании губернской канцелярии, что оно «о двух этажах, из которых нижний этаж для архива и денежной казны сделан со сводами», что «в прочих губерниях для такого канцелярского правления лучшее едва ли где находится».

В начале XIX века оренбургские военные губернаторы в этом доме уже не жили. П.К. Эссен, вступивший на свой пост в 1817 году, занял под квартиру здание бывшей губернской канцелярии. Побывавший в Оренбурге в июле 1824 года известный писатель издатель журнала «Отечественные записки» П.П. Свиньин писал в 1828 году, что в губернаторском доме три дня жил император Александр I, посетивший Оренбург в сентябре 1824 года.

Однако дом сильно обветшал, и встал вопрос о постройке нового казенного жилища для оренбургских военных губернаторов. Хлопотать перед правительством о постройке нового дома начал П.П. Сухтелен, занявший пост военного губернатора в 1830 году. Однако осуществлению проекта помешала его внезапная кончина 20 марта 1833 года. И только при правлении В.А. Перовского был построен дом военного губернатора, который сейчас стоит на набережной Урала.

По данным В.В. Дорофеева, известного оренбургского краеведа, здание было построено в 1841 году по проекту архитектора Уральского казачьего войска Г. Гопиуса, и в дальнейшем из-за значительных перестроек сильно изменило свой внешний вид. В нем, с момента его постройки жило несколько Оренбургских генерал-губернаторов, и лишь в 1881 году, после упразднения этой должности, здание было передано Казенной палате.

Прошло еще около сорока лет…

В 1920 – 1925 годах в здании находились ЦИК и Совнарком Киргизской АССР. В 1925 году правительственные органы Киргизской АССР переехали из Оренбурга в Кзыл-Орду. После них здесь некоторое время находился Оренбургский уездный комитет комсомола, где работал татарский поэт Муса Джалиль, будущий Герой Советского Союза и лауреат Ленинской премии (посмертно).

В советский период главный корпус бывшего губернаторского дома передали Оренбургскому медицинскому институту. Позже здесь располагался Институт усовершенствования учителей. В настоящее время здесь размещается Институт переподготовки педагогических кадров. Здание находится в ведении Оренбургского государственного педагогического университета.

Согласитесь, это здание имеет богатую историю, и ее значительная часть могла бы быть отражена на охранной табличке, что добавило бы строению “престижа” и “веса” в глазах туристов и “егэшников”.

Беседка – ротонда в Ленинском сквере

Беседка – ротонда — типичная парковая постройка времен классицизма. Ее перенесли в сквер из Зауральной рощи, где она стояла со времен Эссена. Говорят, что его и провожали из нее после прощального хлеба-соли, когда он уезжал, получив назначение на должность Петербургского военного губернатора в 1830 году.

Примерно тоже самое говорит и охранная табличка. Однако согласно табличке “Беседка – Ротонда” была перенесена сразу в Сквер им. В.И. Ленина в 1890 году.

А ничего, что 1890 году это был еще Александровский сквер (бывшая Плацпарадная площадь)? Или в это время он уже носил имя Ильича?

Для справки: памятник В.И. Ленину был установлен в сквере в мае 1925 года, после чего сквер получил современное название.

Могли бы указать одновременно современное и старое название сквера. Тогда бы и не было бы вопросов.

“Кирпичный” стиль

Немного теории:

В.Г. Власов – советский и российский художник-график и теоретик искусства, доктор искусствоведения, в “Новом энциклопедическом словаре изобразительного искусства” (т. 4, СПб.: Азбука-Классика, 2006 — С. 462—463) дал следующее определение этого стиля:

“Кирпичный” стиль — условное название “одного из течений рациональной архитектуры конца XIX века”.

Это название дано по внешним признакам: использование натурального цвета и фактуры кирпича без последующей штукатурки или облицовки, поэтому в строгом смысле не согласуется с научным определением художественного стиля, а ближе к понятию “технический прием”.

В России термин “кирпичный” стиль использовали, в частности, для описания эклектичных построек В.А. Шретера (1839-1901). Со временем, отсутствие гипсовой лепнины вошло в моду и “в кирпиче” стали строить здания, которые ныне относят к рациональному модерну, неоклассицизму, русскому стилю.

Дореволюционные каменные здания Оренбурга, как правило, построены в трех стилях: классицизма, модерна и эклектики. Последняя представляет смесь архитектурных стилей конца XIX – начала XX вв.: ампира (позднего классицизма), того же модерна и новорусского (неорусского, псевдорусского) стилей.

Но на многих подобных зданиях висят таблички, извещающие, что здания построены в “кирпичном” стиле. Доходит до абсурда. Так в центре города, прямо у здания городского правительства, есть комплекс зданий, объединенных общим адресом Советская 47.

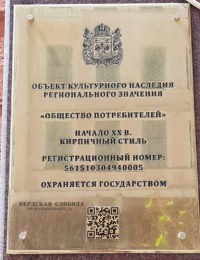

Первое двухэтажное здание, “Общество потребителей”, украшено табличкой, извещающей, что здание построено в “кирпичном” стиле. При этом стиль указан без кавычек.

|  |

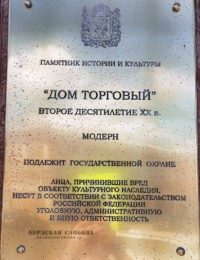

Другое, правда, трехэтажное здание “Торгового дома”, согласно табличке уже относится к модерну.

|  |

В приведенном примере со зданиями по Советской 47 видно, что один и тот же стиль относится, как к “кирпичному”, так и к модерну, хотя оба здания являются прекрасными представителями модерна, как и другие “модерновые” здания города: Оренбургский Дом офицеров и доходный Дом Панкратова, находящиеся на той же Советской.

|  |

Здания, построенные в стиле модерн: Оренбургский Дом Офицеров, 1908 г. (слева) и Доходный дом Панкратова, 1914 г. Снимки: июнь 2022 г.

В приведенном выше примере странным выглядит и разброс в датах постройки. В первом случае речь идет о “начале XX века”, а во втором о “втором десятилетии XX века”.

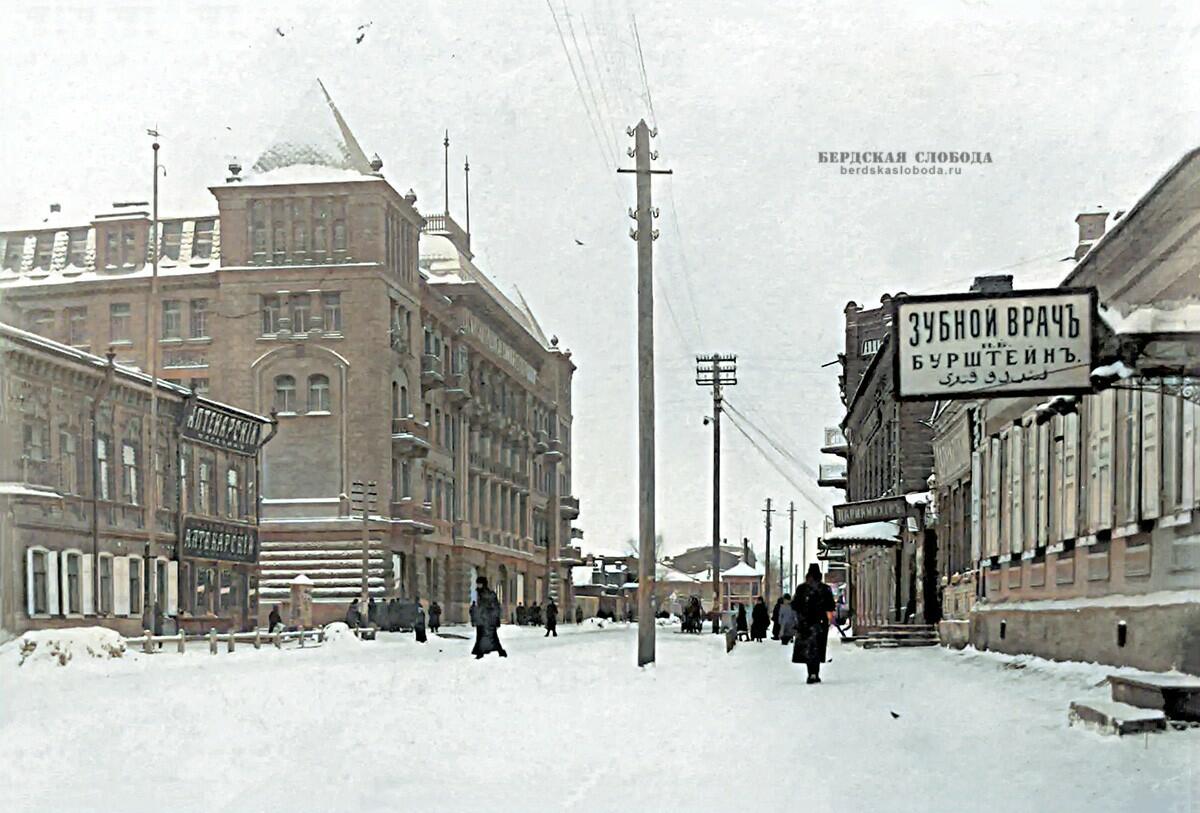

На снимке Николаевской (совр. Советской), сделанной в 1916-1917 гг. с правой стороны хорошо различим фрагмент трехэтажного “Торгового дома”.

Скажите, чем в нашем случае отличаются “начало” от “второго десятилетия”, если и так понятно, что в 1917 году уже ничего не строили? Неужели для реестра, в который внесены оба памятника, невозможно было найти дату их постройки? Вроде прошла всего сотня лет.

Вот еще пример “кирпичного” стиля. На доме по адресу ул. Кирова 40, находится охранная табличка извещающая, что это

Вот еще пример “кирпичного” стиля. На доме по адресу ул. Кирова 40, находится охранная табличка извещающая, что это

“Здание “Кирпичный стиль”.

Вот так, просто, не здание в “кирпичном” стиле, а стиль вынесен в название строения. Правда потом, более мелким шрифтом и в скобках указано, что это

(Усадьба городская В.А.Чистозвонова)

Хотелось бы понять, каким образом этот (“кирпичный”) псевдо-стиль вообще попал на городские таблички? Или у нас как в трех поросятах, из чего сделан дом, такой и стиль?

Стоит заметить, что и московские “краснокирпичные” Исторический музей и Музей войны 1812 года (бывшее здание Московской городской думы, в котором впоследствии разместился Музей Ленина), также построены на рубеже XIX-XX вв. в стиле “а-ля рюс” (новорусский стиль), но ни кому в голову не придет отнести эти здания к “кирпичному” стилю.

Далее, те же по стилю кирпичные постройки, скажем XVII века, имеющие богатый кирпичный декор, именуются узорочьем. А ведь этот стиль явился прообразом многих других стилей: московского (нарышкинского) барокко, того же “новорусского” стиля или же эклектики, взявшей в себя всего понемногу из разных стилей (барокко, классицизма, ампира (позднего классицизма), “русского” стиля, модерна и т.д.).

Почему московские, псковские, костромские, нижегородские или новгородские кирпичные здания, построенные в эклектике, так и называют эклектикой, а оренбургские здания, возведенные примерно в то же время, в той же эклектике, гордо именуют “кирпичным” стилем?

В приватном разговоре с одним из псковских художников, неплохо разбирающимся в архитектуре, упоминание этого “стиля”, вызвало одновременную волну удивления, смеха и возмущения. Примерно такую же реакцию вызвал мой вопрос о “кирпичном” стиле, заданный на одном из стендов с книгам по архитектуре на Московской Ярмарке интеллектуальной литературы Non/fictio№ в апреле 2023 года.

А вот в Оренбурге “кирпичный” стиль есть! Почему? Из-за того, что его упоминал В.В. Дорофеев? Но отсылки к Дорофееву не проходят, т.к. он в своих работах действительно упоминал этот “псевдо” стиль, выделяя слово “кирпичный” в кавычки.

Вторая половина XIX века не оставила выдающихся гражданских построек, но дала значительное число зданий, интересных по обработке фасадов в духе эклектики, а также «кирпичного» стиля. Часть из них считается памятниками архитектуры местного значения; например, по Советской улице – дома № 7 и № 20, по улице Кирова – дом № 36 и некоторые другие.

В. В. Дорофеев, Памятники истории и культуры Оренбурга, «Оренбург»: Южно-Уральское книжное издательство; Челябинск; 1993, с. 255

Рассмотрим первое здание, упомянутое Дорофеевым, здание бывшей Киргизской школы при Оренбургской пограничной комиссии, расположенное на Советской ул., 7.

Экспедиция пограничных дел начала работать в Оренбурге в октябре 1782 году, позже в 1799 году ее преемником стала Оренбургская пограничная комиссия. Оба учреждения находились в этом здании. Изначально здание было одноэтажным. Позже оно неоднократно перестраивалось, и к нему добавлялись дополнительные объемы. Позже, уже в середине XIX века, здание стало двухэтажным.

Киргизская школа при Оренбургской пограничной комиссии (в наст. время школа №3), 1850 год, ул. Советская, 7. Снимок: июнь 2022 г.

Второе здание, расположенное по адресу ул. Советская, 20 – это особняк Чистозвонова, построенный в конце XIX века.

Особняк купца Чистозвонова (справа), в наст. время школа здание принадлежит Библиотеке им. Крупской, конец XIX в, ул. Советская, 20. Снимок: июнь 2022 г.

Согласитесь, оба здания, упомянутые мэтром оренбургского краеведения, никак не тянут на “кирпичный” стиль, как, впрочем, и третье двухэтажное здание, находящееся по адресу ул. Кирова, 36. Может быть поэтому он взял слово “кирпичный” в кавычки?

В одной из интернет-дискуссий мне, в качестве аргумента правомерности использования “кирпичного” стиля, привели пример, что о нем, “как об отдельном стиле (явлении) писали многие известные искусствоведы, например, Е.И. Кириченко (стр. 159-169 в ее книге “Русская архитектура 1830—1910-х годов”).

Ознакомился с книгой. На первых трех или четырех страницах, указанных в дискуссии, этот стиль не упоминается вообще. Здесь речь идет лишь о зданиях, построенных из кирпича. Однако позже, “кирпичный” стиль все же появился, но также, как и у Дорофеева, исключительно в кавычках.

Но самое интересное, ожидает читателя на 165 странице:

“Новаторство “кирпичного” стиля – паллиативно, он тоже эклектика …”.

С этим же высказыванием согласен оренбургский архитектор Станислав Евгеньевич Смирнов, в своей работе “Анализ стилей и направлений архитектурного наследия исторического Оренбурга” (Альманах «Гостиный двор», 1995, №1, с. 226)

“В сущности, “кирпичный” стиль представляет собой рационализацию эклектики для массового и утилитарного строительства.”

Стоит обратить внимание, что в отличие от “кирпичного”, термин эклектика используется без кавычек, что говорит об условности первого стиля и самостоятельности второго. Таким образом круг замкнулся – “кирпичный” стиль – это эклектика…

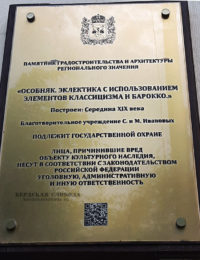

В городе есть таблички, где попытались описать эклектику. Пример такой таблички можно увидеть на доме Благотворительного учреждения С. и М. Ивановых, построенного в середине XIX века, находящегося на пересечении ул. Кобозева, 48 и ул. Володарского, 1.

В городе есть таблички, где попытались описать эклектику. Пример такой таблички можно увидеть на доме Благотворительного учреждения С. и М. Ивановых, построенного в середине XIX века, находящегося на пересечении ул. Кобозева, 48 и ул. Володарского, 1.

“Особняк. Эклектика с использованием элементов классицизма и барокко”.

Непонятно, где чиновники, описывающие здание, увидели барокко, стиль XVIII века, для которого характерно изобилие изогнутых линий, а также пышность и причудливость декора?

Но и на этой табличке, как и в случае с Кирова 40, в название здания вынесен стиль, а не то, что это благотворительное учреждение. Хотя по логике должно быть наоборот.

Что еще?

Было бы неплохо снабдить все исторические здания, хотя бы вдоль Советской улицы, плюс-минус один кварта, табличками с QR-кодом, пусть даже и не нанесенным на охранную грамоту. И после его сканирования перейти на специальный городской ресурс, где можно было бы получить текстовую или аудио- информацию об конкретном объекте…

А как в других городах

Сравнивать охранные таблички Оренбурга с табличками Москвы или, скажем, Санкт-Петербурга, было бы не верно, поэтому ниже рассмотрены населенные пункты, административно, являющиеся как Оренбург, областным центром или уровнем ниже.

А пока возьмем например…

Псков

Псков, как и Оренбург, является областным административным центром. Это древнейший город России. Здесь средневековые церкви, во множестве стоящие в различных уголках старого города, прекрасно уживаются с памятниками архитектуры конца XIX – начала XX вв. При этом хорошо заметно, что городские власти следят за сохранностью городских памятников. На стенах многих зданий, как древних, так и не очень, висят охранные сертификаты.

Псковские охранные таблички – это пластиковые серебристые дощечки с текстом черного цвета. Они хорошо заметны издалека, но дешевле оренбургских и устойчивы к колебаниям погоды.

Ниже приведена подборка табличек со зданий, время постройки которых примерно соответствует многим оренбургским памятникам архитектуры.

|  |  |

|  |  |

На табличках размещены следующие элементы:

- Черно-белый герб Псковской области;

- Федеральное или региональное значение охраняемого объекта;

- Название памятника, год постройки;

- Регистрационный номер (не всегда). В зависимости от наличия или отсутствия регистрационного номера, охранный текст с “Охраняется государством”, меняется на “Подлежит государственной охране”.

А вот как выглядят псковские здания и их охранные таблички, которые оренбургские чиновники, однозначно, отнесли бы к “кирпичному” стилю, обязательно введя этот стиль в название охраняемого объекта.

1. Жилой дом Смоленского В.М. Псковский губернский дом крестьянина, 1864 год.

|  |

2. Псковский театр. Народный дом, начало XX века

|  |

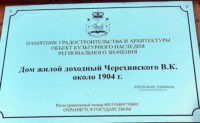

3. Дом жилой доходный Черехинского, 1904 год

|  |

Не совсем о табличках

Говоря об охранных табличках, хотелось несколько слов сказать о реестре, данные из которого попадают на “охранные грамоты”, вывешиваемые на городских фасадах.

В декабре 2022 года на сайте Оренбургской библиотеки им. Крупской была опубликована книга “Городские усадьбы Оренбуржья”, которая, безусловно, могла бы стать настольной книгой оренбургских краеведов. Могла бы, но книги больше в открытом доступе нет…

Так вот, начиная читать книгу, показалось, что ее авторы совершенно не знают эклектику или не хотят ее использовать в описании объектов культурного наследия города. Позже в тексте стал упоминаться и этот стиль, и даже появились уточнения, типа «эклектика с элементами классицизма» или «…модерна», «эклектика с богатым лепным декором» и т.д. Кроме того, в описании некоторых зданий было указано, что они построены в «кирпичном стиле и эклектике», причем “кирпичный” стиль, как всегда в Оренбурге «употребляется» без кавычек.

- Городская усадьба, кирпичный стиль, эклектика, 1880 г., Оренбург, ул. Терешковой, 47 – (2.27) стр. 215;

- Городская усадьба П.И. Карпова, кирпичный стиль, эклектика, 1905 г., Оренбург, ул. Терешковой, 49 – (2.28) стр. 216;

В этой же книге первые для себя, обнаружил «новый» стиль – «деревянный модерн» (“Дом городской усадьбы”, Бузулук, ул. О. Яроша, 82 (2.33, с. 226-227)). То, что здание построено в модерне, это понятно с первого взгляда, но то, что материал, из которого оно построено, вошел в название стиля, я вижу впервые. «Деревянный модерн», «кирпичный модерн», «кирпично-деревянный модерн», «железобетонный модерн»… Интересно, из чего еще можно построить здания?

Понятно, что все эти «стили» взяты не с потолка, а перекочевали в книгу из охранного реестра, в котором, по-моему, за прошедшие 20-30 лет накопилось большое количество ошибок и неточностей. Помочь исправить их помогли бы официальные органы.

Общение с официальным органами

В начале марта 2023 года на стене одного известного оренбургского краеведческого интернет-проекта, произошла жаркая дискуссия с представителями ведомства, от которого зависит, под каким именем и с каким описанием тот или иной объект культурного наследия будет внесен в реестр, и что будет написано на его охранной табличке. В виду норм этики, приведенный ниже текст обезличивается.

Скажу больше, что мне предложили, раз я такой умный, “перейти работать в это ведомство, чтобы наглядно показать, как правильно должен работать чиновник”. Правда условия для работы создать отказались. Но это отступление.

Ниже привожу примерный смысл беседы, из которой получается, что сотрудники ведомства:

- в качестве источников информации используют различные Дзен-каналы и ссылаются на Википедию;

- совершенно не разбираются в стилях о которых идет речь.

Так в разговоре “кирпичный” стиль был назван “неорусским” (спасибо Дзен-каналу), не вдаваясь в подробности, что строения, построенные в этом стиле, известном также, как: “новорусский”, “псевдорусский” и “а-ля-рюс”, напоминают сказочные терема. Но здание, о котором шла речь, явно не было похоже на дворец из сказок.

В итоге сотрудник ведомства сослался на то, что все это (прим. неверные данные из реестра) уже давно внесено в нормативные акты, и уже ничего нельзя сделать. А этим вопросом необходимо было озаботиться ранее…. И в качестве аргумента прозвучала пословица: “Что написано пером…”

На предложение навести порядок в документах, чиновник ответил, что вопрос не по адресу, но ведомство готово рассмотреть и дать ответ на все предложения и замечания, которые будут высланы в официальном порядке на электронную почту учреждения.

На уточняющий вопрос, работает ли ведомство “только по внешним запросам и по собственной инициативе не организует проверки, даже в тех случаях, когда есть явные нарушения?”, был получен категорический ответ:

У любой госструктуры есть полномочия и порядок их реализации. Мы не общественники. Да, научные изыскания проводятся только при поступлении к нам официально соответствующей информации”.

Таким образом, есть проблема, как есть и чиновники, отвечающие за ее решение. Но по собственной инициативе они ничего не будут делать. А между прочим это надзорный орган…

***

Еще один тип “охранных” табличек. Оренбург, ул. Пролетарская, 80, 2023 год

В качестве заключения

У Оренбурга есть огромный туристический потенциал. Однако, судя по состоянию города в целом и охранным табличкам в частности, это совершенно не волнует городских чиновников. Многие исторические объекты, даже те, что расположены в центре города, буквально в квартале-двух от Советской улицы, однозначно являющиеся памятниками, подлежащими охране, разрушаются и нуждаются в срочном ремонте. И скорее всего многие из них его не дождутся…

И как с таким подходом “отцы города” планируют повышать культурно-историческую значимость и туристическую ценность Оренбурга?

© 2022-2023, «Бердская слобода», Лукьянов Сергей