«Дом со львами». Особняк Е.М. Городисского в Оренбурге

Статья [1] посвящена известной в Оренбурге исторической личности – адвокату Е.М. Городисскому, владельцу знаменитого в городе «Дома со львами». Исследование автора, опирающееся на архивные источники, впервые вводимые в научный оборот, ставит целью развенчание легенд, возникших вокруг этого человека. Автор уточняет биографические сведения о Е.М. Городисском, а также информацию о его знаменитом особняке. В статье повествуется о семейной драме Евсевия Марковича, случившейся из-за несовершенства семейного законодательства Российской империи.

Речь идет о браках, заключенных между представителями православного и иудейского вероисповеданий. Конфликт между интересами семьи и Русской Православной Церкви представлен на фоне повседневной городской жизни провинциального города пореформенной эпохи. Архивные материалы дают возможность проанализировать мотивацию сторон в бракоразводных процессах, а также позицию Оренбургской духовной консистории и Священного Синода по вопросам внутрисемейных отношений. Материал статьи существенно расширяет представления о семейной повседневности жителей провинциальных городов Российской империи во второй половине XIX – начале XX в. в рамках ее поведенческой и психологической составляющих.

О Евсевии Марковиче Городисском в Оренбурге не знает разве лишь тот, кто совсем не интересуется историческим прошлым города. В своей книге «Легенды старого Оренбурга» краевед Г.М. Десятков уделил этому человеку целую главу, которую назвал «Дом со львами» (Десятков, 1994, с. 209-223). В ней Глеб Михайлович познакомил читателей с великолепным особняком Городисского, который располагался на ул. Неплюевской (совр. ул. Ленинская, 22). Именно со слов Десяткова мы знаем, что «Дом со львами», который был назван так по фигуркам львов, украшавших фасад (2 у главного входа, 2 у ворот справа от дома (Кутимский)), имел не только эффектную роспись стен и потолков, об авторстве которой до сих пор спорят исследователи, но и подземный ход, по которому были проложены рельсы и ездили вагонетки.

По мнению краеведа, горожанам Евсевий Маркович «стал хорошо известен после того, как помог раскрыть хищение хивинского антиквариата из дома купца С. Был известен хорошо и в Дворянском собрании, где любил перекинуться в картишки, но никогда не поддавался игорному азарту. Там он слыл знатоком хороших коньяков и вин. Многих удивлял своими золотыми часами фирмы «Лонжин» – не открывая крышки часов, с точностью до минуты мог сказать точное время» (Десятков, 1994, с. 211-213). Кроме того, адвокат был известен и своей любовью к женскому полу.

Как пишет в статье «Тайны старого дома-2» Наталия Веркашанцева (Веркашанцева, 2014 б, с. 26), Городисскому

«приписывают такие амурные похождения, перед которыми меркнет даже слава Дон Жуана. Якобы он пользовался собственным метро, чтобы устраивать своим пассиям романтические поездки под землей, а заодно и заметать следы тайных свиданий: дама входила в дом на одной улице, а выходила на другой».

Так кем же был этот человек? Сластолюбивым ловеласом, которого мы видим на страницах книги Десяткова, или высококлассным юристом и щедрым меценатом, которого высоко ценили в городском сообществе за его профессионализм и верность идеалам? Как пишет А. Исковский,

«О нем говорят “адвокат” и много чего еще, вплоть до склонности к развлечениям самого пикантного свойства. Но, как известно, слухи и легенды появляются не на пустом месте, но в крайне раздутой форме и чаще всего с домысливанием о небедном и новом человеке в городе» (Исковский, 2013, с. 26).

Попробуем, опираясь на архивные материалы, отделить зерна от плевел и выяснить истинную суть личности известного в городе человека.

Описание внешности Евсевия Марковича Н. Веркашанцева приводит с отсылкой к воспоминаниям В.А. Весновского, редактора газеты «Оренбургский край», которую «своими знаниями, и связями, и материальными средствами» издавал Городисский:

«Гладко выбритый, с небольшими усиками, очень подвижный и многоречивый. Глаза большие, выпуклые…» (Веркашанцева, 2014 а, с. 88).

Как пишет в своей статье А. Исковский, «Овсей Мордков Городисский родился 24 июля 1868 года в семье купца г. Переяслава Мордехая Городисского» (Исковский, 2013, с. 26). Согласно же архивным материалам, Евсей Городисский, сын потомственного почетного гражданина, родившийся 12 октября 1868 года, окончил курс наук в киевском Университете Св. Владимира с дипломом первой степени (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 9351, л. 2 об.). 24 июля 1894 года в Успенской церкви Ростова-на-Дону с разрешения епископа Екатеринославского и Таганрогского Владимира он был «посвящен святым крещением» (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 9351, л. 2 об.).

Переход Городисского из иудаизма в православие, вероятно, был вызван желанием получить больше возможностей для своего профессионального роста. Как писал в одной из своих статей А.И. Конюченко, свое решение отказаться от иудейства и перейти в православие один из жителей западных российских губерний объяснял тем, что он

«решил оставить униженную нацию, которая не имеет своей доли в благах временного мира, и не будет ее иметь в благе вечном, ибо дела ее очень дурны […]. Пойду и вступлю в круг людей, у которых власть и сила, слава и блеск здесь на земле, а в грядущем – бесконечный мир, полный блаженства и вечного счастья» (Конюченко, 2012, с. 94).

Переход в православие, по словам Конюченко, «облегчал ведение дел и давал дополнительные гарантии защиты и успеха в бизнесе» (Конюченко, 2012, с. 97).

15 октября 1894 года прибывший в Оренбург со своим семейством Евсевий Маркович Городисский был зачислен помощником присяжного поверенного Орлова, а уже 28 октября объявление о его деятельности было опубликовано в газете “Оренбургский край”. Источник: “Оренбургский край”, 28 октября 1894 года.

После окончания юридического факультета университета в 1894 г. Евсевий Маркович Городисский прибыл из Киева в Оренбург. Находясь в Оренбурге, Евсевий Городисский сообщил о себе, что

«родился в г. Черкассы Киевской губернии, и имеет семью. Его жена Евдокия Захаровна, также родилась в Черкассах, потомственная почетная гражданка, иудейского вероисповедания, в браке родила в 1893 году сына Виталия, причисленного в православие» (Исковский, 2013, с. 26).

9 ноября 1906 г. Евсевий Маркович и его жена Евдокия Захаровна подали в Оренбургскую духовную консисторию прошение следующего содержания:

«…Имеем честь довести до сведения Консистории, что продолжать жить в прежнем брачном союзе мы не желаем, вследствие чего брак наш должен почитаться расторгнутым и Евсевию Марковичу Городисскому должно быть разрешено вступить в брак с лицом православным» (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 9351, л. 1-1 об.).

На первом листе прошения была сделана приписка о том, что в Канцелярии Консистории Городисский заявил, что «брак ему желательно совершить в оренбургской Иоанно-Бого- словской церкви» (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 9351, л. 1).

Статья 81 первого отделения «О браках лиц новокрещеных» третьей главы «О браках нехристиан между собой и с христианами» раздела I «О союзе брачном» книги I «О правах и обязанностях семейственных» 1 части X тома (Законы гражданские) Свода законов Российской империи, на которую ссылалась в данном деле Консистория, гласила, что

«если один из супругов, принадлежащих к Иудейскому закону, обратится к Православию, а другой останется в прежнем законе, но с обратившимся жить пожелает, то, оставив их в супружестве без расторжения, обязать подписками: первого в том, чтобы он тщательное имел попечение о приведении другого увещанием к восприятию Православной веры, а сего в том, чтобы рождаемых в сем браке детей ни прельщениями, ни угрозами, ниже другими какими-либо способами, не приводил в закон Иудейский, и обратившемуся в Православную веру супругу за содержание оной поношения и укоризны не наносил. Если же муж или жена, по обращении другого супруга, жить в прежнем брачном союзе не пожелают, то брак расторгается, и обратившемуся лицу разрешается вступить в брак с лицом Православным» (Свод законов, 1857, с. 17).

На основании вышеизложенного Оренбургская духовная консистория 11 ноября 1906 г. расторгла брак между супругами Городисскими (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 9351, л. 2 об.).

Согласно архивным документам, уже 12 ноября 1906 г., то есть на следующий день после расторжения брака с Евдокией Захаровной, присяжный поверенный (адвокат) Евсевий Маркович Городисский, православный, первым [выделено мной – Е.Б.] браком в возрасте 38 лет женился на оренбургской мещанке Пелагее Яковлевне Смирновой, православной, 30 лет (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 10223, л. 2 об.-3).

По Определению епархиального начальства от 11 ноября 1906 г. по ходатайству

«обращенного из иудейства в православие потомственного почетного гражданина Евсевия Марковича Городисского, и ввиду отказа жены Городисского Евдокии Захаровой, иудейского исповедания, от дальнейшего пребывания с ним в брачном союзе», Городисскому было разрешено вступить в новый брак «с лицом православным» (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 10223, л. 36-36 об.).

Таким образом первый брак был не просто расторгнут, а фактически аннулирован.

30 июня 1907 г. в Оренбургскую духовную консисторию поступило новое прошение от Евсевия Марковича и Евдокии Захаровны Городисских, которое проливало свет на обстоятельства и мотивы их развода. Согласно документу, Евсевий Маркович в июле 1894 г. принял православие, а Евдокия Захаровна тут же «выдала расписку в том, что всех рожденных в браке детей будет воспитывать в православной вере».

На тот момент у Городисских был только один ребенок, сын Виталий, которого крестили в Оренбурге. 13 февраля 1897 г. родился сын Борис, который умер через два дня и был похоронен 15 февраля по христианскому обряду (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 9351, л. 3).

А далее, по словам бывших супругов, начался трагифарс, приведший их в итоге к семейному кризису. Здесь хотелось бы привести довольно объемную выдержку из прошения Городисских, текст которой передает не только смысл происходящего в семье, но и состояние участников этого семейного конфликта.

«Несчастная встреча в лето 1897 года одного из нас, Евсевия Городисского, в вокзале Белова [знаменитом в Оренбурге ресторан на набережной Урала – Е.Б.] с хористкой Пелагеей Яковлевной Смирновой, с которой он вступил в связь, оказала роковое влияние на нашу дальнейшую семейную жизнь», – пишут супруги. – «Небольшие семейные раздоры, к сожалению, происходящие во многих семействах, приняли после этого более острый характер. Смирнова сумела его взять в руки, своими изменами разжигая в нем чувство ревности. Я, Евдокия Городисская, несколько раз покидала свой дом, а я, Евсевий Городисский, в это время окончательно устраивался вместе со Смирновой в одном доме. Такое положение вещей, однако, каждый раз продолжалось недолго.

Неудовлетворительность совместной жизнью со Смирновой, не отличавшейся к тому же безукоризненным поведением, приводила к тому, что Евсевий Городисский всякий раз призывал меня обратно, и я, Городисская ради своей к нему любви, ради собственного его спасения, и, наконец, ради нашего сына, откликалась на его зов, возвращалась к нему. В последний раз я возвратилась весной 1905 года [то есть связь Городисского со Смирновой длилась к тому времени уже восемь лет! – Е.Б.], зажили мы хорошо, но стоило Смирновой сойтись с другим лицом, как Евсевий Городисский вновь к ней вернулся, все опять пошло по-прежнему и в марте 1906 года я, Евдокия Городисская, вновь ушла на отдельную квартиру, на сей раз на 8 месяце беременности, от которой 11 мая 1906 года разрешилась сыном Алексеем, крещеным 22 июня причтом Петропавловской церкви. Рождение сына привело в мою квартиру Евсевия Городисского, пожелавшего вернуться к своей законной семье и избавить детей своих от мук семейного разлада между родителями. 13-го сентября переехал Евсевий Городисский в свой дом, еще не совсем отделанный по Неплюевской улице, куда собиралась вскоре переехать и я с детьми; Смирнова же ушла в свой приобретенный на средства Евсевия Городисского дом по Фельдшерской улице, где тут же сошлась с одним молодым человеком, продалжая, однако, уверять в безукоризненности своего поведения и любви к моему мужу» (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 9351, л. 3-3 об.).

Здесь следует сделать небольшую остановку и подчеркнуть, что в свой дом, будущий «дом со львами», пока еще «не совсем отделанный» Городисский, согласно архивным документам, переехал в сентябре 1906 г. Значит, приобретение дома состоялось примерно в 1905 г.

|  |

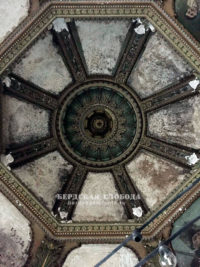

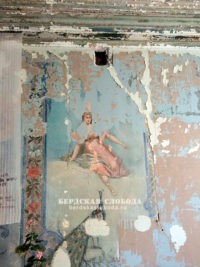

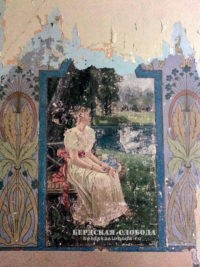

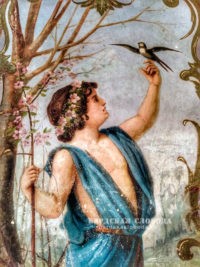

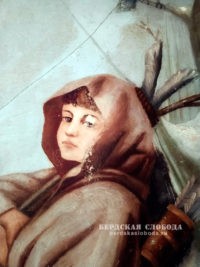

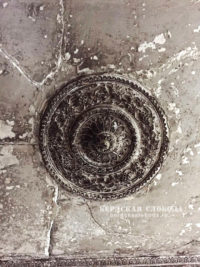

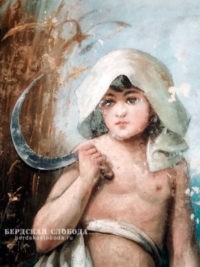

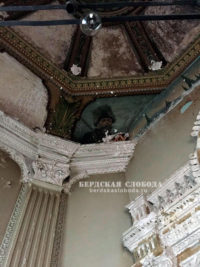

Фрагменты интерьера особняка Городисского. Фото К. Поповой

Как пишет Наталья Веркашанцева, дом Городисского не всегда был таким красавцем, каким мы привыкли видеть его на старинных фотографиях. При прежних владельцах дома,

«судя по сохранившемуся кирпичному цоколю, это было простенькое строение восемь на пятнадцать метров. Городисский снес обветшавшее жилище и возвел чертоги в стиле псевдобарокко, украсив здание эффектной башенкой, богатой лепниной, пристроил веранду, поставил ажурные ворота. Тот вид, в котором дом дошел до нас, был окончательно приобретен в 1908 году» (Веркашанцева, 2014 а, с. 87).

|  |

Фрагменты интерьера особняка Городисского. Фото К. Поповой

Совершив прогулку по заброшенному дому Городисского Н. Веркашанцева заметила, что в подвальной части особняка, действительно, был проложен тоннель, но он «очень низкий и, право, совсем не приспособлен для развлекательных прогулок». Тоннель, скорее всего, был проложен для подачи в дом теплого воздуха из башни с паровым котлом, расположенной в глубине усадебного двора (Веркашанцева, 2014 б, с. 26).

|  |

Фрагменты интерьера особняка Городисского. Фото Е. Бурлуцкой

|  |

Фрагменты интерьера особняка Городисского. Фото К. Поповой

Интерьер особняка Городисского оказался просто роскошным.

«Ни дать, ни взять – китайская шкатулка с секретом! Настоящий дворец в миниатюре. Бывала я во дворцах», – пишет Наталья Веркашанцева. – «Но такого ощущения не испытывала. Видимо, потому, что все здесь делалось человеком для себя, а не для того, чтобы поразить чье-либо воображение. Хотя Евсевию Марковичу удалось-таки поразить мое воображение – и анфиладой просторных комнат, и высокими потолками, украшенными гипсовыми головками юных фавнов. Но главное, конечно, росписями.

Они здесь в каждой комнате, на каждом сантиметре. В одном из залов изображены античные фигуры, в том числе легендарные законодатели древнего мира. Видимо, Городисскому, как юристу, это было близко. А понизу – виды, открывающиеся с веранды. Две причудливые башни в псевдоготическом стиле (в одной из них – паровой котел, о котором было сказано выше, в другой – домовая церковь: Евсевий Маркович был крещеный еврей), кирпичный забор с ажурным верхом и нишами, в которых располагались статуи, чаши фонтанов. Наверняка, был и цветник. Можно представить, какая гармония царила здесь при хозяине.

Очень занятны росписи в малом зале, изображающие аллегории времен года. Весну олицетворяет мальчик с ласточкой в руках, осень – отрок, снимающий гроздь винограда, зиму – охотник, похожий на эльфа, подстреливший зайца. Прямо персонажи с рождественской открытки! А по углам – зеркально отраженные городские пейзажи, напоминающие панораму Оренбурга. А вот и загородный пейзаж – излучина реки. Возможно, Урал. В главном зале на стенах красуются букеты цветов. Росписи были не только на стенах, но и на дверях» (Веркашанцева, 2014 а, с. 89).

|  |

Фрагменты интерьера особняка Городисского. Фото Е. Бурлуцкой

|  |

Фрагменты интерьера особняка Городисского. Фото К. Поповой

Но вернемся к семье Городисского. Как далее следует из прошения Евсевия Марковича и Евдокии Захаровны, пассия Городисского, Смирнова

«потребовала от последнего, чтобы он вступил с нею в брак, если желает ее не терять. «Такие разговоры, – пишет Евдокия Городисская, – вскоре дошли до меня, притом в преувеличенном виде, будто этот брак должен чуть-ли не на днях состояться тайно от меня, его законной жены. Я придала этим слухам полное вероятие и потребовала мужа на суд чести. Евсевий Городисский, как оказывается, оскорбился моим предположением, что он готов изменнически вступить во второй брак при наличии первого, произошла ссора, в которой мы 9 ноября подписали злополучное прошение в Оренбургскую духовную консисторию о нежелании продолжать совместную жизнь» (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 9351, л. 3 об.).

Консистория в этой ситуации исходила из интересов РПЦ, стремящихся к тому, чтобы межконфессиональных браков на территории Российской империи заключалось как можно меньше. Не проведя никаких бесед с Городисскими, не пытаясь примирить супругов, Консистория 11 ноября 1906 г. просто признала брак расторгнутым с разрешением Евсевию Марковичу вступить в новый брак «с лицом христианского вероисповедания, о чем последовал указ причту Градо-Оренбургской Иоанно- Богословской церкви, где на другой день произошло венчание Евсевия Городисского с вышеуказанной девицей Пелагеей Яковлевной Смирновой. Все сделано было с крайней поспешностью, так сказать, очертя голову!» (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 9351, л. 4).

«Свершилось! Бывшая Смирнова вошла в мой, Евсевия Городисского, дом полной хозяйкой, но хозяйкой не только не любящей своего мужа, но положительно его не терпящей, ненавидящей оставшегося при мне старшего сына Виталия, не допускающей и мысли о свидании со вторым моим сыном Алексеем», – сокрушался Е.М. Городисский (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 9351, л. 4).

«Такая невозможность семейной жизни, такое посягательство даже на священные чувства отца» и стали причиной обращения Евсевия Марковича и Евдокии Захаровны в Консисторию с просьбой о вторичном рассмотрении в свете новых обстоятельств их заявления от 9 ноября 1906 г.

Городисские объясняли свои действия тем, что при крещении Евсевия Марковича обоими супругами были даны расписки о сохранении их брака, что рождаемые в браке дети были крещены по православному обряду, как того требовало законодательство. Евдокия Захаровна показывала, что она «давно имела намерение принять православие, но препятствием к этому сначала служило опасение огорчить старуху мать – ныне уже умершую», а впоследствии, из-за связи мужа со Смирновой, «нежелание этим актом как бы … закрепить сильнее брачные узы» (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 9351, л. 4-4 об.).

Бывшие супруги, «в виду крайне тягостного и необеспеченного положения детей – особенно старшего сына Виталия, которого эта жизнь совершенно испортила и грозит погубить окончательно», просили признать брак Городисского со Смирновой «состоявшимся по недоразумению, при существовании первого брака», а потому недействительным (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 9351, л. 4 об.).

Городисские подчеркивали, что, поскольку после крещения Евсевия Марковича были подписаны все необходимые бумаги о сохранении их брака, по закону их следовало разводить в общем порядке, с увещеваниями и судоговорениями, чего Консистория не сделала. Тем не менее, Оренбургская духовная консистория отказала Городисским в прошении, а в случае каких-либо возражений по поводу ее решения рекомендовала обращаться в Синод (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 9351, л. 9).

По всей видимости, бывшие супруги так и сделали. Однако указ Священного Синода потребовал все оставить как есть, ходатайство Городисского признать «не заслуживающим уважения», а оренбургскому епархиальному начальству разъяснить, что оно не должно было разрешать Городисскому новый брак без судебного процесса по уже имеющемуся браку по общему порядку,

«ибо этот брак, хотя заключен был в иудействе, но при наличности соответствующих условий, указанных в Ст. 81 Зак. Гражд., сохранял силу законного брака»

и

«мог быть затем прекращен только смертью одного из супругов или же расторжением по постановлению подлежащего духовного суда на основании общих законов, установленных для расторжения браков лиц православных» (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 9351, л. 11 об.).

То есть действия Оренбургской духовной консистории были признаны Синодом ошибочными, но, поскольку обряд венчания Городисского со Смирновой состоялся, обратного хода делу дать было нельзя.

В результате Евсевий Маркович и Евдокия Захаровна так и не смогли вернуться в прежнее брачное состояние, хотя и продолжили свое общение.

В апреле 1910 г. Оренбургская духовная консистория приступила к разбирательству по делу о расторжении брака теперь уже новой жены присяжного поверенного Пелагеи Яковлевны Городисской с мужем Евсевием Марковичем, «по его прелюбодеянию» (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 10223).

Пелагея Яковлевна в это время проживала вместе с мужем в 1-й части города на Неплюевской улице в «доме Городисского». Ее браку с Евсевием Марковичем шел четвертый год. Скорее всего, бывшая П.Я. Смирнова желала после развода получить от нелюбимого мужа неплохое содержание, которое позволило бы ей вести свободную и при этом обеспеченную жизнь.

Женская инициатива в бракоразводных процессах, ведущихся в Оренбургской духовной консистории, была своеобразной особенностью Оренбургской губернии. Именно здесь в массовом порядке в конце XIX – начале XX в. купчихи и дворянки стали подавать прошения о расторжении брака, обвиняя мужей в нарушении супружеской верности (Банникова, 2016; Бурлуцкая, 2017).

В своем Прошении в Оренбургскую духовную консисторию Пелагея Яковлевна обвиняла супруга в прелюбодеянии и указывала свидетелей, которые могли бы подтвердить это обстоятельство в суде – оренбургского мещанина Евгения Михайловича Афанасьева и крестьянина Курляндской губернии Яна Яновича Зельтина (далее в деле Зельтмана) (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 10223, л. 1). В Служебной записке в Консисторию священника Свято-Троицкой церкви Оренбурга Михаила Филологова утверждалось, что супруги, несмотря на его пастырское увещевание, примиряться не желают (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 10223, л. 6). Сам же Евсевий Маркович признал себя виновным во вменяемом ему преступлении против брака (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 10223, л. 10 об.).

На судоговорении 28 марта 1911 г. Афанасьев заявил, что супругов Городисских знает, поскольку служил у Евсевия Марковича письмоводителем около семи лет. По сути дела свидетель пояснил, что Городисские «часто ссорятся, но причины их ссоры» он не знает. Тем не менее, Афанасьеву было известно, что «каждый месяц [Городисский] посещает первую свою разведенную жену и дает ей деньги, но относительно прелюбодейной его жизни с первой женой или другими какими-нибудь женщинами» ничего сообщить суду не может (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 10223, л. 2828 об.).

Зельтин-Зельтман показал, что знает Городисских с 1906 года, когда поступил к ним в услужение. По его словам, супруги «мирно жили лишь месяца два, а затем часто ссорились. В доме у себя Евсевий Маркович никаких посторонних женщин подозрительных не принимал». Когда же Ян Янович, уволившись от Городисских, поступил в гостиницу «Центральную», то там, в январе 1911 г. видел Городисского с «певичкой из ресторана «Декаданс». Адвокат

«явился в гостиницу, занял номер, велел подавать туда ужин и велел приготовить постель. В номере с этой певичкой Городисский находился с 9 часов вечера до 2 часов ночи. Обхождение Городисского с певичкой было вежливое».

Кроме того, когда Зельтин еще служил у Городисского, то сын Евсевия Марковича от первого брака «неоднократно говорил, что он бывал у матери и что там же был и папа», то есть подтверждал контакты Городисского со своей первой женой (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 10223, л. 29-30).

При этом сам Евсевий Маркович перед подписанием документов заявил, что

«с признанием моим в виновности в прелюбодеянии прошу не считаться. Оно сделано под влиянием минуты. Поистине же я от ответа на сей вопрос отказываюсь, полагаясь исключительно на следствие» (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 10223, л. 35).

По-видимому, для Евсевия Марковича расторжение брака по причине его прелюбодеяния могло стать ощутимым пятном на репутации, что могло негативно сказаться на всей его адвокатской практике.

Поскольку сам факт прелюбодеяния Городисского подтвержден свидетелями не был, в иске Пелагее Яковлевне было отказано «по недоказанности» преступления. Зельтин «не был очевидцем таких обстоятельств, которыми бы ответчик явно изобличался в прелюбодеянии». Признание же Евсевия Марковича «является, скорее, условным, чем искренним», посчитали в Консистории (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 10223, л. 36 об.). В итоге супруги продолжили свою жизнь в брачном союзе.

Итак, в ситуации, когда в «доме со львами», практически с момента его закрепления за Городисским, проживала П.Я. Смирнова, вряд ли можно было предполагать в этом же особняке какие-то активные амурные похождения Евсевия Марковича. Да и желания искать любви на стороне, скорее всего, у адвоката уже не осталось. Постоянные скандалы со Смирновой, свидания с первой женой создавали довольно нервную обстановку. Единственное, что мог себе позволить присяжный поверенный – это встречи с певичками в гостиничных номерах, что на фоне большой свободы нравов, царившей в Оренбурге, рассматривалось как вполне невинное занятие.

Таким образом миф о «доме со львами» адвоката Е.М. Городисского должен быть окончательно развеян, а доброе имя его владельца восстановлено.

Источники и литература

- Банникова Е.В. Скандал в благородном семействе. Из истории семейной повседневности оренбургского купечества // Восьмые Большаковские чтения. Оренбургский край как историко-культурный феномен. Сб. статей междунар. на- уч.-практ. конф. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2016. С. 278-281.

- Бурлуцкая (Банникова) Е.В. «Свободу, свободу, мне дайте свободу…». кризис института купеческой семьи в условиях трансформации пореформенного общества // Экстремальное в повседневной жизни населения России: история и современность (к 100-летию русской революции 1917 г.). Материалы международной научной конференции. СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2017. С. 335-341.

- Веркашанцева Н. Тайна старой фрески // Яркие сезоны. 2014. № 8. С. 8692 (а).

- Веркашанцева Н. Тайны строго дома-2 // Оренбургская неделя. 2014. № 11. 12 марта. С. 26 (б).

- ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 9351.

- ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 10223.

- Десятков Г.М. Дом со львами // Десятков Г.М. Легенды старого Оренбурга. Калуга: Золотая аллея, 1994. С. 209-223.

- Исковский А. Второе рождение исторического дома // Оренбургская неделя. 2013. № 48. 27 ноября. С. 26.

- Конюченко А.И. К вопросу о переходе иудеев в православие в дореволюционной России // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 16 (270). С. 93-98.

- Кутимский С. Дом Городисского. Часть 2. Новые факты о доме Городисского [Электронный ресурс] URL: https://kitano-12.livejournal.com/5048.html

- Свод законов Российской империи. Т. X. Часть 1: Законы гражданские. Ст. 81. СПб.: Типография Второго Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1857. С. 17.

[1] Работа выполнена в рамках гранта РФФИ на реализацию научного проекта № 17-31-00010 ОГН «Повседневная жизнь провинциальной горожанки в пореформенной России (на материалах Оренбургской губернии второй половины XIX века)».

Автор: Бурлуцкая Елена Вадимовна – доктор исторических наук, доцент, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» (г. Оренбург); e-mail: ida777@yandex.ru

Источник: Журнал “Из истории и культуры народов Среднего Поволжья”, изд-во Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Татарстан (Казань), 2018, №8 т. 2, стр. 58-68