До XIX века в России кирпичи формировали вручную. Этот процесс занимал много времени и сил. Сушили только летом на солнце и обжигали в напольных печах-времянках.

Старинная кладка на улице Бурзянцева в Оренбурге

Но уже в середине XIX века были построены первые кольцевая обжиговая печь и ленточный пресс, позволившие совершить переворот в технике производства кирпича. Следом появились глинообрабатывающие машины-бегуны, вальцы, глиномялки. А в конце XIX века стали строить специальные сушилки.

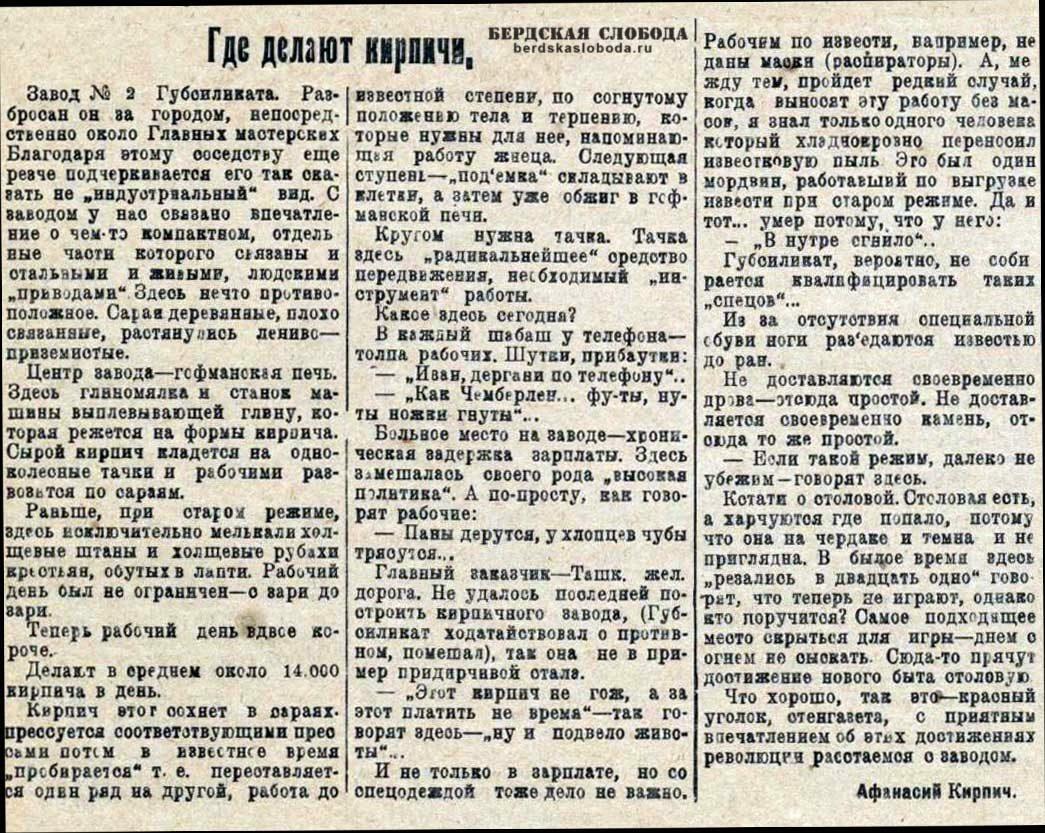

То, что из себя представляли дореволюционные и первые советские оренбургские кирпичные заводы можно узнать из публикации газеты “Смычка” от 10 сентября 1926 года:

Завод № 2 Губсиликата. Разбросан он за городом, непосредственно около Главных мастерских. Благодаря этому соседству еще резче подчеркивается его так сказать не «индустриальный» вид. С заводом у нас связано впечатление о чем-то компактном, отдельные части которого связаны и стальными и живыми, людскими «приводами». Здесь нечто противоположное. Сараи деревянные, плохо связанные, растянулись лениво — приземистые.

Центр завода — гофманская печь. Здесь глиномялка и станок машины, выплевывающей глину, которая режется на формы кирпича. Сырой кирпич кладется на одноколесные тачки, и рабочими развозится по сараям.

Раньше, при старом режиме, здесь исключительно мелькали холщовые штаны и холщовые рубахи крестьян, обутых в лапти. Рабочий день был не ограничен — от зари до зари. Теперь рабочий день вдвое короче.

Делают в среднем около 14.000 кирпича в день.

Кирпич этот сохнет в сараях, прессуется соответствующими прессами, потом в известное время «пробирается», т. е. переставляется один ряд на другой, работа до известной степени, по согнутому положенью тела и терпению, которые нужны для нее, напоминающей работу жнеца. Следующая ступень — «подъемка» складывают в клетки, а затем уже обжиг в гофманской печи.

Кругом нужна тачка. Тачка здесь «радикальнейшее» средство передвижения, необходимый «инструмент» работы.<…>

Больное место на заводе — хроническая задержка зарплаты. Здесь вмешалась своего рода «высокая политика». А попросту, как говорят рабочие: «Паны дерутся, у хлопцев чубы трясутся…»

Главный заказчик — Ташкентская железная дорога. Не удалось последней построить кирпичного завода, (Губсиликат ходатайствовал о противном, помешал), так она не в пример придирчивей стала.

— Этот кирпич не гож, а за этот платить не время—так говорят здесь — ну и подвело животы…

И не только в зарплате, но со спецодеждой тоже дело не важно.

Рабочем по извести, например, не даны маски (респираторы). А, между тем, пройдет редкий случай, когда выносят эту работу без масок, я знал только одного человека который хладнокровно переносил известковую пыль Эго был один мордвин, работавший на выгрузке извести при старом режиме. Да и тот… умер потому, что у него: «В нутре сгнило».

Губсиликат, вероятно, не собирается квалифицировать таких «спецов»…

Из-за отсутствия специальной обуви ноги разъедаются известью до ран.

Не доставляются своевременно дрова — отсюда простой. Не доставляется своевременно камень, отсюда тоже простой.<…>

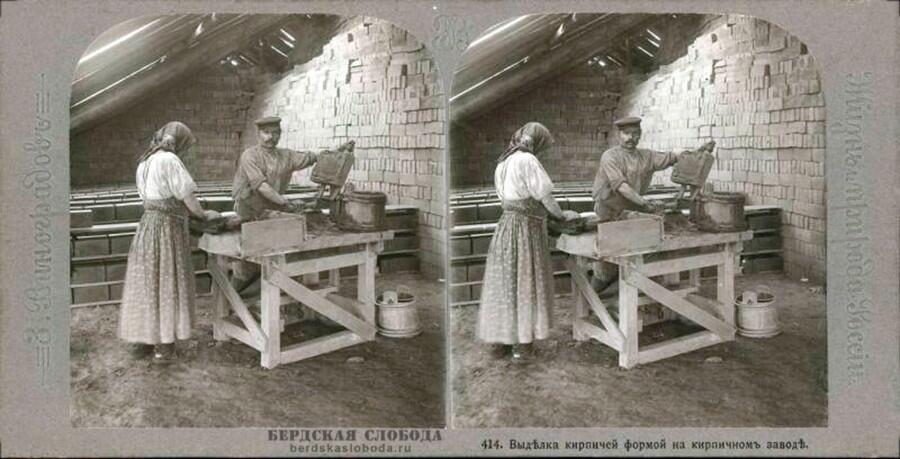

Выделка кирпичей формой на кирпичном заводе (1909 – 1913). Фото: Захар Виноградов. Источники: МАММ / МДФ. О снимке: Стереопары «Жизнь и природа России». Из серии «Волга и Приволжье», сюжеты группы «Волга. Промыслы, работы и занятия».

П.Н. Столпянский в работе “Город Оренбург материалы к истории и топографии города”, изданной в 1908 году писал:

В начале прошлого столетия по дороге на Маяк были казенные кирпичные заводы. На эти заводы возлагались большие упования, от них думали иметь громадные барыши; частные заводы запрещались, а на казенных работали даровой башкирской рабочею силою. Но понятно, что только предположения, только проект на бумаге сулил кучи золота; на самом деле заводы, быть может, и обогащали управляющих ими, но казна несла убыток, а обыватель терпел громадные неудобства от казенного кирпича. Затея была оставлена и на месте казенных заводов стали возникать частные. До тех пор, пока город был крепостью, разрешение на частные заводы давалось инженерной дистанцией и город не имел никакой выгоды от заводов. С введением городского самоуправления земля под кирпичные заводы стала облагаться сбором, кроме того владельцы заводов платят за тысячу обожженного кирпича

С одним из заводов случилась история, возможная лишь в русской действительности. Когда Оренбург задумал построить новый соборный храм, то для постройки его, конечно, потребовалось значительное количество кирпича. Этим обстоятельством воспользовалась догадливая компания оренбургских купцов: они предложили соборному комитету, заведующему постройкою храма, устроить завод с действующею круглый год Гофманскою обжигательною печью, поставить нужное количество кирпича по обыкновенной цене, но за все это просили, чтобы комитет выпросил у города бесплатно на 10 лет участок городской земли под завод. Комитет возбудил ходатайство; гласные думы ревнуя о душе полезном деле — постройке храма Божия, отвели участок земли и предприимчивая компания Оренбургских коммерсантов устроила завод и, поставляя кирпич для собора, одновременно изготовляла его и на оренбургский рынок, и так как она не платила городских сборов, то, конечно, получала на своем кирпиче приличный дивиденд.

Форма для изготовления кирпича. Оренбург, музей школы №14

Нередко из-за высокого спроса цены на кирпич сильно возрастали. Так было и после пожаров 1879 года, когда встал вопрос о каменном строительстве.

Благодаря мелководию — количество леса, долженствующего быть сплавленным в г. Оренбург по реке Сакмаре было гораздо меньше обыкновенного; прошлогодних запасов было очень мало — и все лесопромышленники, исключая г. Шотт, тотчас подняли цены. Еще более поусердствовали кирпичезаводчики — вместо 9—10 р. за тысячу кирпича, они тотчас назначили цену сперва 12 р., а затем постепенно повысили ее до 18—20 р. за тысячу. Пропорционально этим ценам поднимались цены и на рабочие руки- пильщики вдвоем зарабатывали в день до 7 р., возчики не хотели возить дешевле 70 к. за бревно.

Со всеми этими повышениями цен энергично боролся Оренбургский генерал-губернатор Н.А. Крыжановский. Он устроил удешевленную доставку леса из Самары и казенных лесничеств; он не однократно призывал к себе заводчиков, уговаривал их не возвышать так чрезмерно цены. Заводчики, конечно, пели обычные песни — благодаря пожара, все вздорожало и они не могли понизить цены. Но помня, что с ними разговаривает всесильный генерал губернатор, у которого, если верить рассказам обыватели, были даже «lettres de cachet» — соглашались на уменьшение цены Тогда генерал губернатор печатал в местной газете «Оренбургский листок», который к слову сказать, очень удачно боролся с повышением цен, опубликовывая фамилии через чур зарвавшихся заводчиков, — и расклеивал на улицах объявления, вроде нижеследующего:

«Согласно распоряжения г. главного начальника края, в заседании комитета народной помощи приглашены были кирпичезаводчики для объяснения; по каким причинам ими назначается непомерно высокая цена за продаваемый ими кирпич (18 р. и более за тысячу). Приглашенные комитетом к понижению продажной цены на кирпич, кирпичезаводчики изъявили согласие продавать кирпич по 14 1/2 р. за тысячу и дали торжественное обещание не возвышать более цены на кирпич — о чем комитет доводит до сведения всех жителей».

Конечно «торжественное обещание» — само по себе, а продажа кирпича — сама по себе и, если кто хотел купить кирпич по 14 1/2 р.,то получал ответ — кирпича нет; а за 18 р. за тысячу кирпич находился. Одни братья Деевы не повышали цену — они продавали по 12 1/2 р. Не можем не отметить одного курьезного случая. — Значительный кирпичезаводчик распространился и в комитете народный помощи и на столбцах «Оренбургского листка» о недобросовестности повышать цену и наживать деньги, пользуясь несчастием ближнего, уверяя, конечно, что он сам торгует «божескими» ценами. И на столбцах того же самого «Оренбургского Листка» появилось письмо возмущенного обывателя, который при этом письме переслал счет «добросовестного» заводчика: — из этого счета было видно, что заводчик повысил цену до 18 р. тогда, когда большинство заводчиков продавало по 15 руб.

Насколько было возможно, генерал Н. А Крыжановский уменьшал аппетиты заводчиков, но это ему удавалось не на много. Желая обеспечить жителей материалом, Н. А. Крыжановский приостановил все или вернее большинство предполагаемых казенных построек, снесся с Св. Синодом о том, чтобы отложить постройку здания духовной семинарии; — кирпич, который предполагался на эти постройки, был приобретен комитетом народной помощи.

Кирпичные заводы Оренбурга в 1903 году:

- Грена Петра Александровича — за полотном Ж.Д., число рабочих — 29;

- «ЗАХО и К»;

- Захо Александра Николаевича;

- Руковишникова Кузьмы Ивановича — число рабочих — 4;

- Корина Николая Петровича;

- Камбулина Ефима Андреевича — 4 части, сб. д., число рабочих — 60;

- Ловыгина Евгения Петровича — 4 части;

- Соловьева Андрея Осиповича — 4 части;

- Холодковского Дмитрия Аполоновича — 4 части, число рабочих — 27.

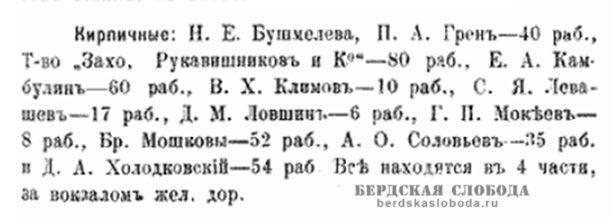

В “Путеводитель-справочник по Оренбургу и Ташкентской железной дороге с расположенными на ней городами” (1908 год) Н.И. Бодрова-Повираева значатся уже 10 кирпичных заводов:

- Н.Е. Бушелева, П.А. Грен – 40 рабочих;

- Товарищество “Захо, Рукавишников и Ко” – 80 рабочих;

- Е.А. Камбулин – 60 рабочих;

- В.Х. Климов – 10 рабочих;

- С.Я. Левашев – 17 рабочих;

- Д.М. Ловшин – 6 рабочих;

- Г.П. Мокеев – 8 рабочих;

- Бр. Мошковых – 52 рабочих;

- А.О. Соловьев – 35 рабочих;

- Д.А. Холодковсксий – 54 рабочих.

В “Путеводителе” П.Д. Райского, изданного в 1915 году, говорится уже о 14 кирпичных и гончарных заводов.

С началом войны и революции производство кирпича резко упало. Частные заводы были национализированы. Гражданская война и голод привели в упадок оренбуржскую промышленность и сельское хозяйство. Производство кирпича сократилось до 100 тыс. штук сырца в месяц. Все кирпичные заводы стояли, за исключением завода быв. Беккера…

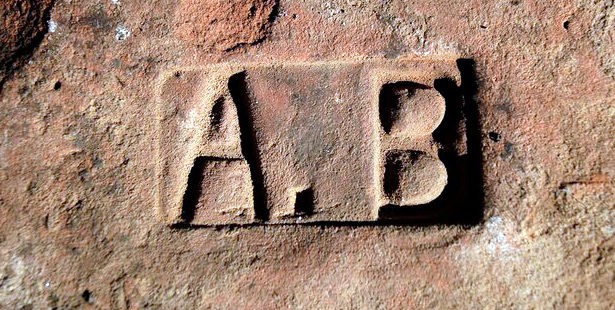

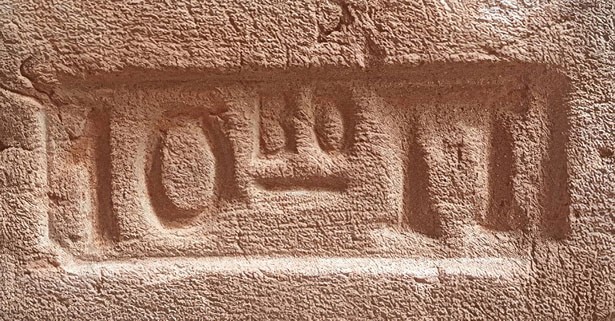

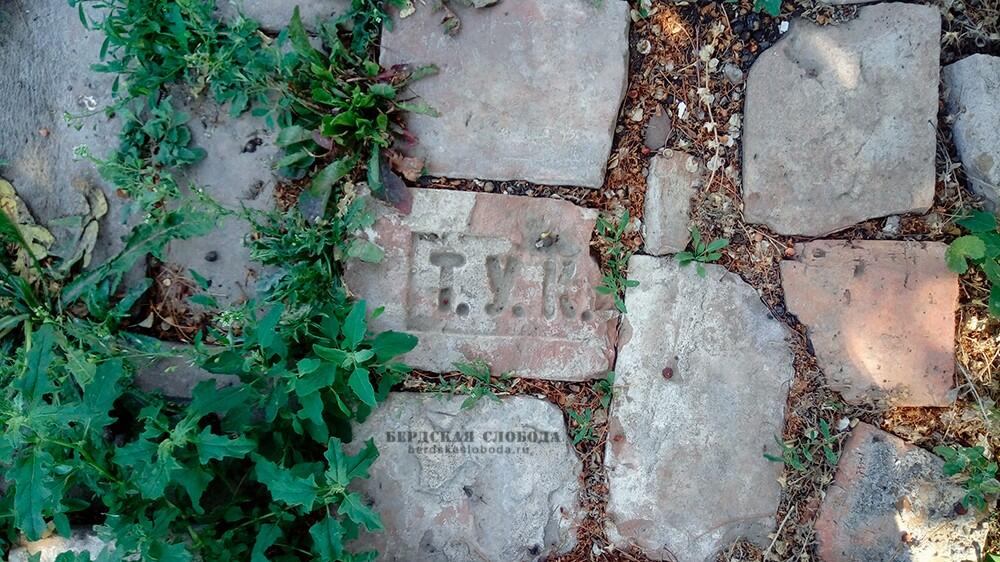

О былом разнообразии кирпичных заводов сейчас напоминают лишь клейма, впечатанные в старые кирпичи.

О кирпичных клеймах

В Российской империи в конце XVIII – начале ХІХ века, в связи с началом массового каменного строительства, были приняты «Правила выделки кирпича на казенных и частных заводах».

1847 год, января 24. Именной, объявленный Департаменту Военных Поселений в отношении Инженерного Департамента.

«О сушке сырца». Пункт 21. «На каждом кирпиче должно быть непременно клеймо того завода, на котором он выделан. Клеймо выжимают на сырце при формовании его или во время сушки».

Как видно из текста, владельцы заводов на каждом изготовленном кирпиче должны были ставить свое клеймо. Штамповать кирпичи обязывали еще и для того, чтобы в случае каких-либо бедствий или разрушений (которые действительно случались) можно было определить их производителя.

Есть история, что был купец, который лично проверял каждую партию кирпича. Он с высоты сбрасывал кирпич вниз, и если кирпич разбивался, то в брак шла вся партия. Так он следил за качеством.

Ящик для формовки кирпича ОКЗ (Ораниенбаумского Кирпичного Завода). Фото:

Ниже представлена информация о кирпичных заводах Оренбургской губернии XIX-XX в.в., и об их владельцах. Сразу следует оговориться о правиле кирпичных клейм. Клеймо означали производителя. Если оно состояло из:

- одной буквы – фамилия;

- две буквы – первая буква означала имя, вторая фамилию производителя, но не наоборот;

- три буквы – имя, отчество, фамилия владельца.

А.В. – кирпичный завод Абдурахмана Вахитова, значится в справочниках в Оренбурге в 1913-1915 годах

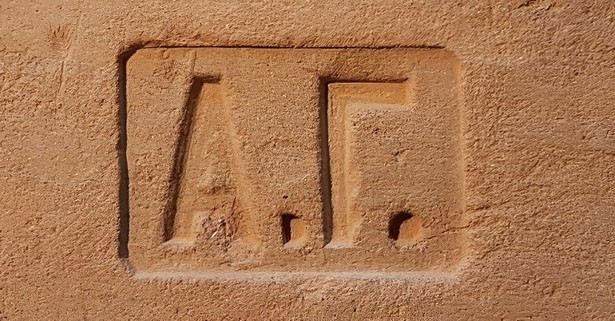

А.Г. – кирпичи были произведены на заводе Аверьяна Дмитриевича Гаврилова в Оренбурге. Завод работал в 1910-х годах.

А.О.С. – кирпич изготовлен на заводе Андрея Осиповича Соловьева в Оренбурге. Данный завод числился работающим с 1903 по 1907 годы.

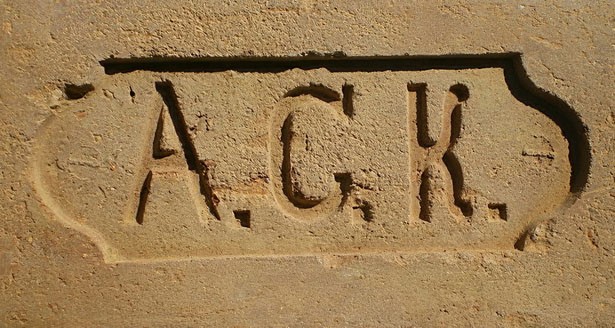

А.С.К. – несмотря на то, что кирпич обнаружен на территории Пермской губернии, по стилистике клейма его безусловно можно отнести к Оренбургской. Однако, пока производитель НЕ ОПРЕДЕЛЕН.

Б.К. – клеймо не идентифицировано.

В.К. – кирпич относятся к заводу Василия Харитоновича Климова в Оренбурге. Производство относится к 1900-м годам, а в начале 1910-х завод перешел к его сыну Ивану Васильевичу.

В.С.М. – клеймо принадлежит кирпичу завода Варфоломея Сергеевича Мошкова, владевшего заводом вместе с братом Василием в Оренбурге.

Завод работал начиная с конца 1900-х годов и в некоторых справочниках записан как “наследников Мошковой“. Скорее всего, этот завод ранее (с 1899 года) принадлежал Ираиде Романовне Мошковой, матери Мошковых.

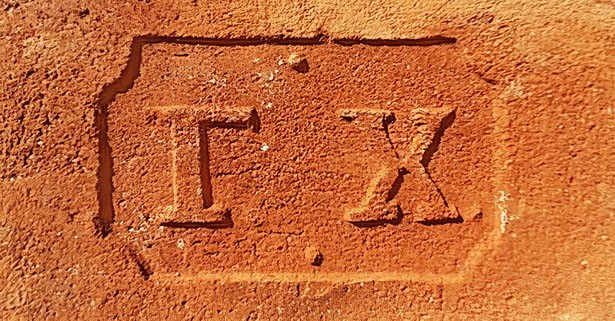

Г.Х. – кирпич принадлежит заводу Геннадия Дорофеевича Хованова, сына отставного военного и предпринимателя Дорофея Филипповича Хованова, который в 1908 году начал строить свой монументальный особняк в Челябинске. Однако, после его трагической смерти на стройке, с 1910 году строительство продолжалось его сыном, который вероятно для этих нужд выстроил собственный кирпичный завод.

Г.М. – кирпич произведен на заводе Григория Петровича Ма(о)лева в Оренбурге. Завод был основан около 1907 года и просуществовал по крайней мере до 1914 года.

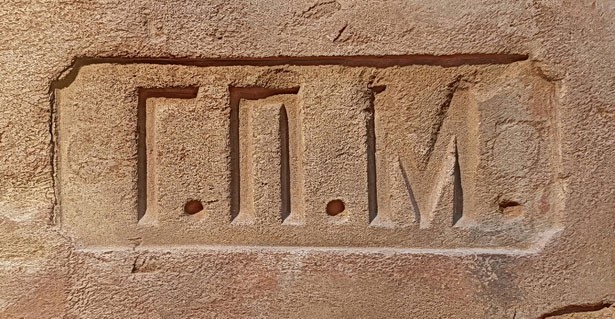

Г.П.М. – кирпич произведен на заводе Григория Петровича Ма(о)лева в Оренбурге. Завод был основан около 1907 года и просуществовал по крайней мере до 1914 года.

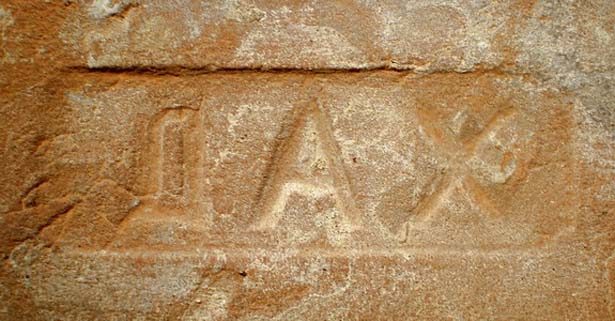

Д.А.Х. – клеймо относится к заводу Дмитрия Аполлоновича (по некоторым данным Александровича) Холодковского в Оренбурге.

Завод был основан в 1898 году и работал по крайней мере до 1916 года.

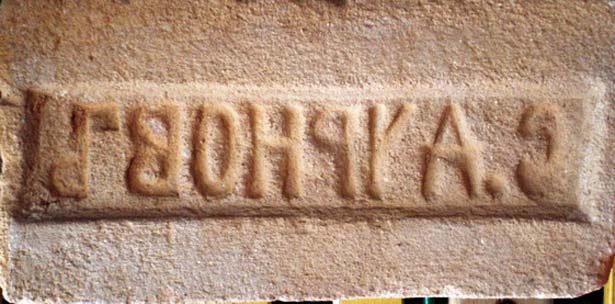

С. Дурновъ – кирпичный завод Семена Васильевича Дурнова располагался в селе Демо(а)рино Троицкого уезда Оренбургской губернии, а сам владелец проживал в селе Кочкарь.

Предполагается, что завод работал с начала 1880-х вплоть до 1917 года.

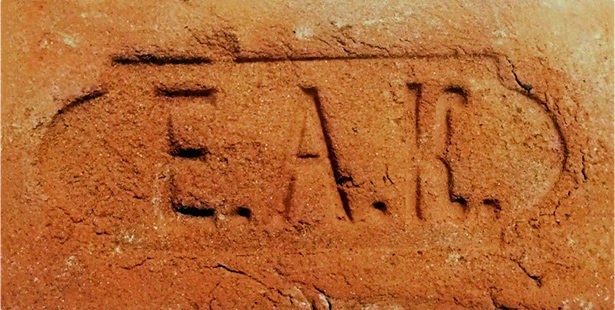

Е.А.К. — кирпичный завод Ефима Андреевича Камбулина. Время существования завода: 1860-1916 года.

З.В.С.М. – первая буква “З” означает – завод Варфоломея Сергеевича Мошкова.

Весьма вероятно, что клеймо “З.К.” относится к заводу Ивана Васильевича Климова в Оренбурге, числящегося работающим в середине 1910-х годов.

З.К. – не исключено, что данное клеймо может принадлежать и заводу Василия Васильевича Кукина.

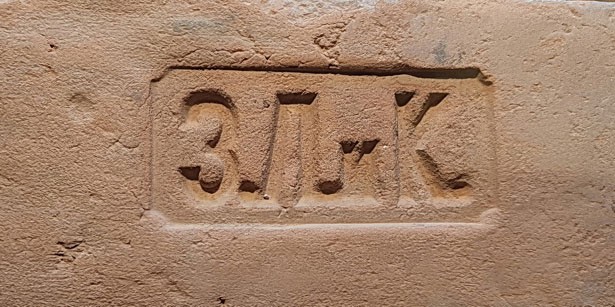

З.Л.иК. – клеймо можно трактовать двояко: как совладение хозяев с фамилиями, начинающимися на “Л” и “К”, и как некоего “Л” с компаньонами. В Оренбурге в начале XX века кирпичными заводами владели: Владимир Александрович Ляхов, Дмитрий Михайлович Ловышин, семейства Ловягиных и Левашовых. Пока однозначно данное клеймо идентифицировать не удалось.

З.Т.Т. и З.Т. – кирпичи изготовлены на кирпично-известковом Заводе Товарищества на паях “ТРУДЪ”, в которое входили Иван Васильевич Нелюбин, и Макарий Илларионович Бушмелев.

Завод был основан в Оренбурге в 1903 году (по некоторым данным в 1906 году) и просуществовал по крайней мере до 1913 года.

З.Е.Б. – клеймо не определено. Кирпич найден в Соль-Илецком районе. Снимок предоставлен Анастасией Шипиловой.

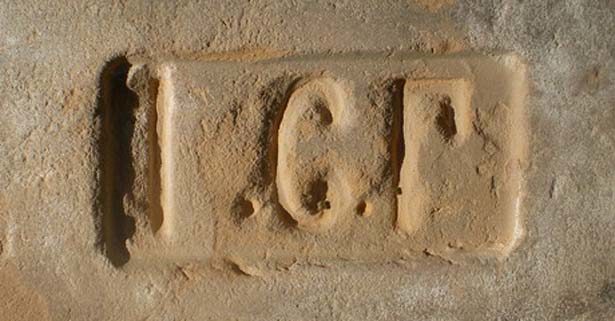

I.С.Г. – клеймо не идентифицировано.

И.ТЕЦЪ – Иван Андреевич Тецъ (русский архитектор). Кирпич находится в коллекции Надежды Кутафиной.

К.З. – по данному клейму на кирпиче, обнаруженном в Оренбурге, составить представление о производителе не представляется возможным. Не исключено, что это “Казенный завод” городского управления, однако сведений о сроках его функционирования до 1881 года. на данный момент не имеется, а судя по клейму кирпич действительно произведен ранее всех известных городских клейм.

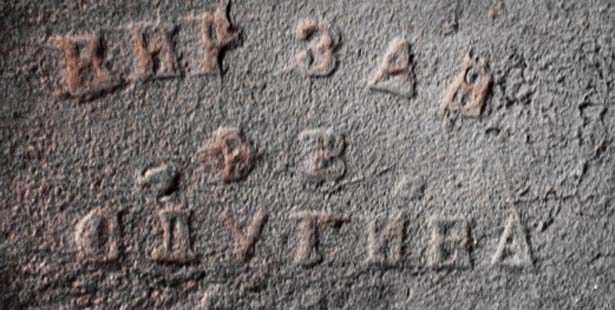

Клеймо “Кир Зав ФВ СДУГИНА” найден в 130 км. от Челябинска на территории Троицкого уезда Оренбургской губернии. К сожалению, никакие сведения относительно владельца и сроков работы завода не известны.

К.З.А.Г. – данный кирпич был произведен на заводе Аверьяна Дмитриевича Гаврилова в Оренбурге. Завод работал в 1910-х годах XX века.

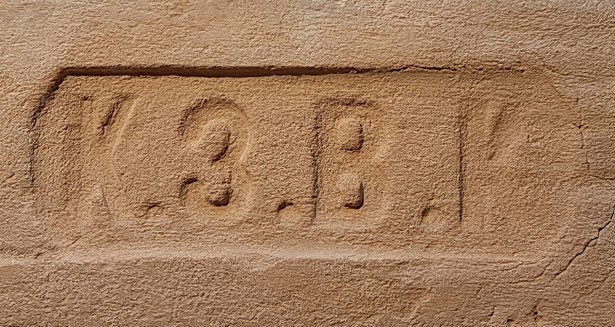

К.З.В.К. – кирпич относятся к заводу Василия Харитоновича Климова в Оренбурге. Производство относится к 1900-м годам, а в начале 1910-х завод перешел к его сыну Ивану Васильевичу.

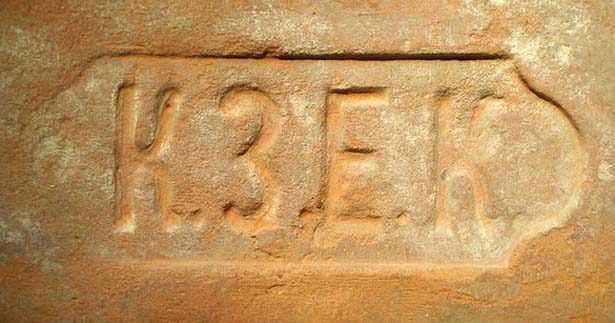

К.З.Е.К. – кирпич произведен на заводе известного оренбургского купца Ефима Андреевича Камбулина. Завод работал на рубеже XIX-XX веков, но уже не числится среди работающих начиная с 1907 года.

К.З.К.Л. – кирпич произведен на заводе Кирилла Степановича Левашева в Оренбурге. Завод работал в 1910-13 годах, а затем перешел, вероятно, к родственникам Анисье и Ксении Ивановне Левашевым.

К.З.К.Л. – кирпич произведен на заводе Кирилла Степановича Левашева в Оренбурге. Завод работал в 1910-13 годах, а затем перешел, вероятно, к родственникам Анисье и Ксении Ивановне Левашевым.

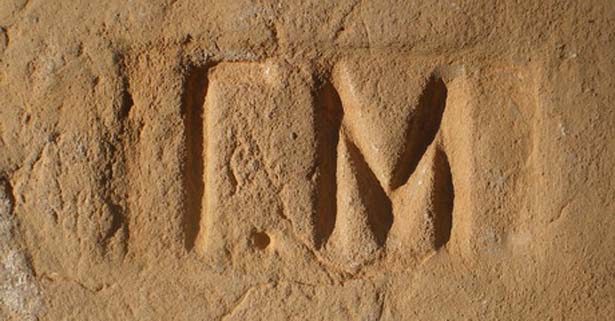

М – возможно одиночное клеймо “М” относится также к семье Мошковых.

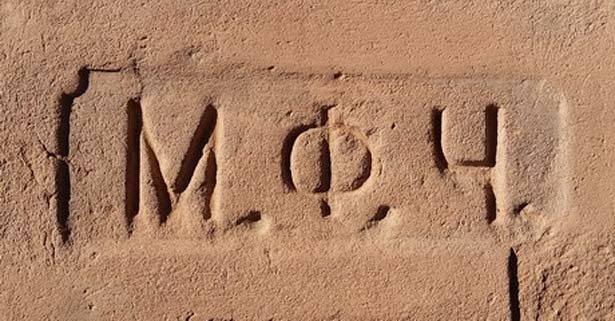

М.Ф.Ч. – клеймо не идентифицировано.

МЕТАЛЛ – кирпич найден Анастасией Шипиловой в одном из строений, расположенных в центре Оренбурга. Предположительно данный кирпич был изготовлен на Боровичских заводах (Новгородская область), где производили огнеупорный кирпич для футеровки топок печей паровозов. Кирпичи с клеймами «МЕТАЛЛ» выпускались с 1922 по 1932 годы для футеровки сталеразливочных ковшей и сталеплавильных печей.

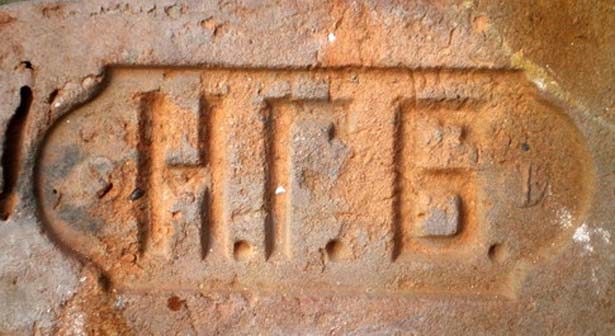

Н.Г.Б. – кирпич произведен в Оренбургской губернии, однако полностью клеймо расшифровать пока не удалось. Возможно, кирпич произведен на заводе И.В. Нелюбина и М.И. Бушмелева в Оренбурге (также назывался “Трудъ”), однако в этом случае должен быть еще один совладелец, за фамилию которого “отвечает” буква “Г” клейма.

НСВ – клеймо не идентифицировано.

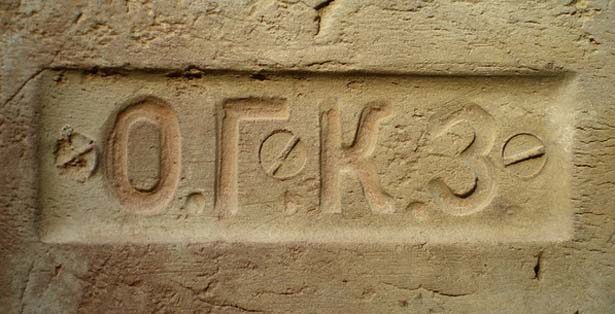

О.Г.К.З. – вероятнее всего, этот кирпич произведен на кирпичном заводе Осипа Горькова в Оренбурге. Завод числится работающим в 1915 году.

ОГС2 – по всей видимости клеймо принадлежит продукции «завода №2 Оренбургского Губсиликата». Работал в 1920-е годы.

О.И.К. 51 – Оренбургская Инженерная комиссия, 1851 год. Кирпич находится в коллекции Надежды Кутафиной.

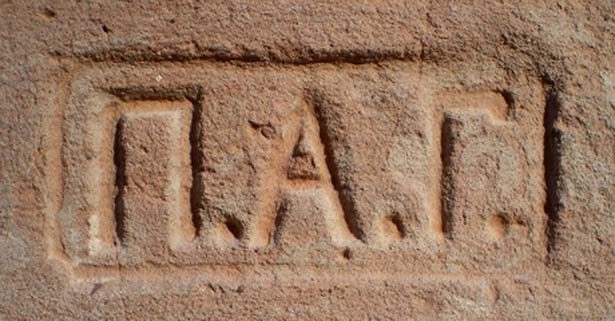

П.А.Г. – кирпич изготовлен на заводе Петра Александровича Грена в Оренбурге, основанного в 1900 году. П.А. Грен был сыном известного купца 3-ей гильдии, выходца из Пруссии А.Ф. Грена. Завод проработал вплоть до Октябрьского переворота в 1917 года

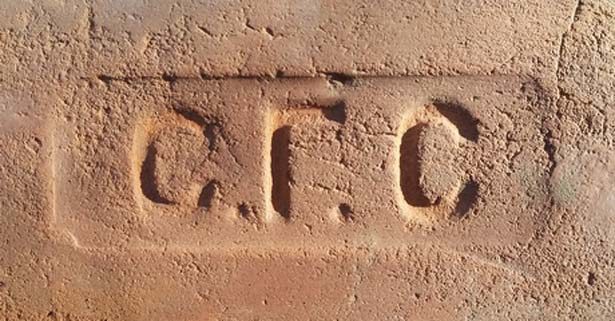

С.Г.С. – кирпич изготовлен на заводе Сергея Григорьевича Сизова в Оренбурге. Упоминается в списках начиная с 1911 по 1916 годы.

С.Я.С. – это клеймо принадлежало Степану Яковлевичу Солдатову в Оренбурге, работавшему начиная с середины 1910-х годов.

ТЖД – кирпич, найденный в Бузулуке, изготовленный для Ташкентской железной дороги (вариант Трансаральская железная дорога). Кирпич находится в коллекции Надежды Кутафиной.

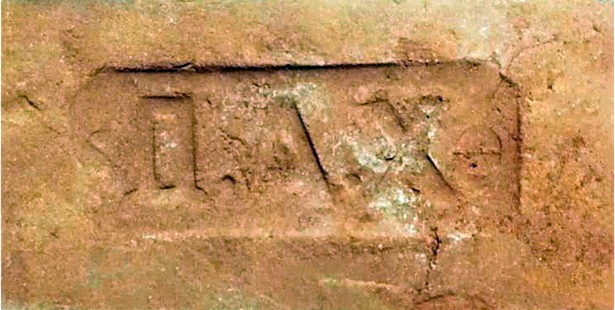

Т.З.Р.иК. – кирпичи были произведены на заводе Товарищества “Захо, Рукавишников и Ко” в Оренбурге. Завод Александра Николаевича Захо и Кузьмы Ивановича Рукавишникова работал в начале XX века. В 1909 году их компаньоном также числится некий Корин, а в 1913 – Михайлов. Завод просуществовал до 1917 год.

Справочник «Фабрично-заводская промышленность России. Перечень фабрик и заводов на 1897 год» говорит о заводе так: «Товарищество кирпичного завода Александра Николаевича Захо и Кузьмы Ивановича Рукавишникова и К°» на Маячной горе. Год основания завода 1887, упоминается один локомобиль и один паровой котел, работает завод 180 дней в году, как правило, производство кирпича было сезонным, помимо кирпича завод вырабатывает еще и известь, работающих на заводе 68 человек, товарооборот 23.350 рублей в год.

«Фабрично-заводские предприятия Российской Империи на 1909 год» концептуально ничего нового про кирпичный завод не сообщает, называет только ранее не встречавшийся телеграфный адрес завода «Оренбургъ-Товариществу Захо», называет число работающих 100 человек и годовое производство 55.000 рублей.

«Список фабрик и заводов всей России на 1910 год» впервые называет Александра Николаевича Захо потомственным почетным гражданином, а Кузьму Ивановича Рукавишникова купцом. Называется основной капитал товарищества на паях 19.000 рублей. Впервые называется и адрес правления завода: Оренбургъ, Николаевская, магазин Захо. Годовое производство составляет 2.500.000 штук кирпича, товарооборот 35.000 рублей, работающих 40 человек, упоминается и один двигатель мощностью в 20 лошадиных сил.

«Список фабрик и заводов всей Российской Империи на 1912 год» нового ничего не сообщает, уточняя, что вырабатывается на предприятии кирпич простой и огнеупорный, а так же жженая известь. Годовое производство 31.300 рублей, количество работающих 40 человек, один локомобиль.

«Фабрики и заводы всей России 1913 год» новой информации не сообщает. Рабочих 50 человек, товарооборот 45.000 рублей в год, две паровые машины мощностью в 28 лошадиных сил.

Т.З.иР. – этот кирпич, очевидно, производился в те времена, когда у основных владельцев предыдущего кирпича не было еще компаньонов.

Т.У.К.З. – имеется предположение, что данный завод принадлежал Оренбургской Городской Тюремной Управе. Возможна также близкая по значению расшифровка “Тюремный Уездный Кирпичный Завод“.

По мнению отца Валентина (В.В. Коробова) это клеймо расшифровывается как “Тургайско-Уфимский Кирпичный Завод”, т.е. глина добывалась вблизи явления Иконы Табынской Божьей Матери. Из этого кирпича был сооружен Оренбургский Казанско-Богородский Кафедральный Собор. Благословением владыки Леонтия с 30 августа 1988 года эти кирпичи стали раздавать каждому настоятелю реставрируемых или вновь возводимых храмов. Но не все священники принимают их.

Ш – кирпич вероятно принадлежит производству Прусского подданного Карла Августа Шмореля в Оренбурге, который также владел лесопилкой. Известно только, что завод был небольшим и в середине 1900-х годов сдавался в аренду некому К.Ф. Фюрле.

Клеймо “Э“, указывает на производство завода Федора Карловича Эверта в Оренбурге (возможно, немца по происхождению). Данный завод работал в начале XX века.

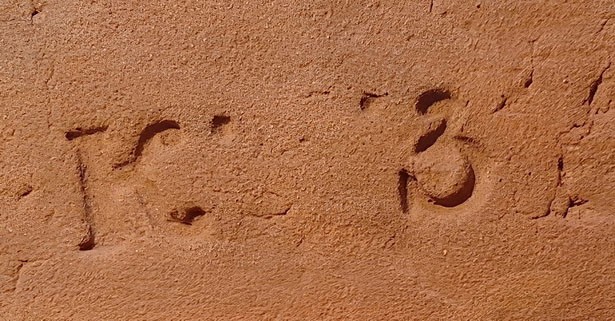

Как версия, данное клеймо, найденное в Оренбургской губернии, можно трактовать как относящееся к производству 10-ого Военного Поселения. В 1830-50-х годах с целью организации подготовки обученного резерва войск без увеличения расходов на вооружённые силы в различных округах Российской Империи стали создаваться Военные поселения, которые строительства новых хозяйственных заведений и зданий армейского назначения использовали кирпич собственного изготовления (см., ). В с.Полоцкое Челябинского уезда как раз располагался 10 Пост Оренбургского Казачьего Войска.

Сейчас этими историческими артефактами вымощены некоторые дорожки города.

При создании материала использовалась информация:

- «Правила для единообразной и прочной выделки кирпича, долженствующего употребляться как в С.-Петербурге, так и в других местах России на казенных и частных заводах», Санкт-Петербург : тип. Деп. военных поселений, 1850

- Столпянский П. Н. Город Оренбург материалы к истории и топографии города, 1908.

- “Где делают кирпичи”, “Смычка” от 10 сентября 1926 года

- Футорянский Л. И., Лабузов В. А. Из истории Оренбургского края в период восстановления (1921–1927 гг.). – Оренбург, 1998. С. 8–9.

- – сайт Владимира Смирнова

© 2019, «Бердская слобода», Лукьянов Сергей